– Nicht alles, was theoretisch plausibel ist, funktioniert in der Praxis –

Die Diskussion um das Bürgergeld kommt nicht zur Ruhe. Anfang des Jahres hat Arbeitsminister Hubertus Heil angefangen zurückzurudern, indem er eine weitere Gesetzesänderung auf den Weg brachte, die vorsieht, von sogenannten „Totalverweigerern“ der Aufnahme von Erwerbsarbeit die Leistungen ganz abzustellen. Vor kurzem einigte sich die Ampelkoalition im Rahmen der Diskussion um den Haushalt für das Jahr 2025 darauf, die Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen durch Leistungsberechtigte zu verschärfen. Die CDU-Opposition setzt nach und kündigt für den Fall eines Sieges bei der nächsten Bundestagswahl die Rückabwicklung der Bürgergeldreform an. Der Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, fordert bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit die Einführung einer Arbeitspflicht und wird darin auch vom Sozialflügel der CDU in Person des NRW-Sozialministers Karl-Josef Laumann (Interview in der FAZ vom 27. Juli 2024) nachdrücklich unterstützt.

Im Grunde ist es ein nachvollziehbarer Gedanke – wer von der Gemeinschaft der Steuerzahler im Fall von Erwerbslosigkeit großzügig unterstützt wird (die Unterstützungssätze in Deutschland sind im internationalen Vergleich relativ hoch), sollte auch eine Gegenleistung bringen – sich um einen neuen Job bemühen, Arbeitsangebote annehmen, auch wenn sie nicht ganz den eigenen Wünschen entsprechen, sich ausbilden und qualifizieren, wenn man dadurch seine Beschäftigungsfähigkeit herstellen oder verbessern kann. Auch das pünktliche Erscheinen zu Gesprächsterminen und die konstruktive Mitarbeit bei der Planung der Schritte zur Integration in Erwerbsarbeit sind zu den Mitwirkungspflichten zu rechnen, die man mit guten Gründen im Sozialgesetzbuch festgeschrieben hat.

Schließlich kann man Menschen, die vom Staat Sozialleistungen beziehen, zu Gemeinschaftsarbeiten heranziehen, wenn eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht klappt. Im Sozialgesetzbuch II, also dem Gesetz für das Bürgergeld, gibt es dafür mit den Arbeitsgelegenheiten auch ein Instrument und eine rechtliche Grundlage. Diese Gemeinschaftsarbeiten haben in der Arbeitsförderpolitik eine sehr lange Tradition. Im 19. Jahrhundert gab es kommunale Arbeitshäuser für Bezieher von Fürsorgeleistungen, die durchaus auch manche Gemeinsamkeiten mit Zuchthäusern hatten. In den 1920er Jahren gab es eine Vielzahl von teilweise umfangreichen Programmen für sogenannte „Notstandsarbeiten“, mit denen man die Folgen der damaligen Massenarbeitslosigkeit mildern wollte.

Rezept mit langer Geschichte

Als in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in vielen Ländern der Übergang zum „aktivierenden Sozialstaat“ eingeläutet wurde, bekam auch die Heranziehung zu Gemeinschaftsarbeiten in der Kommune, in sozialen Einrichtungen und Non-Profit-Organisationen eine Schlüsselrolle im Instrumentarium der Politik. Aus „Welfare“ sollte „Workfare“ werden. Die Solidarleistungen des Staates wurden stärker konditionalisiert, also an die Bereitschaft, eine Gegenleistung für die Gemeinschaft zu erbringen genknüpft. In Australien fasste man den damals neuen Ansatz in die plakative Forderung „Work for the dole!“, „arbeite für Deine Sozialhilfe!“. In Abwandlungen gab es das fast überall, wo es ein staatlich garantiertes Grundeinkommen in Notlagen gab.

Deutschland war mit seinen Hartz-4-Reformen eher so etwas wie ein Nachzügler dieses „activation turn“ der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Auch hier spielte die Heranziehung zu Gemeinschaftsarbeiten mit den Arbeitsgelegenheiten in den Anfangsjahren des neuen Rechts eine große Rolle. Nicht konsequent genug allerdings, wie etwas der hessische Ministerpräsident Roland Koch im Jahr 2010 monierte. Ganz wie heute CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte auch er eine allgemeine Arbeitspflicht, der sich jeder unterziehen sollte, der die Unterstützungsleistungen des Hartz-4-Systems in Anspruch nimmt. Die Kommunen hätten dafür in großem Maßstab Einsatzmöglichkeiten schaffen müssen. Manch öffentliche Aufgabe, die sonst liegen geblieben oder mangels personeller Ressourcen unzureichend erledigt worden wäre, so die Erwartung, hätte man mit diesem Arbeitskräfteschub im Sinne der Bürger angehen können – Sauberkeit auf den Straßen, Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen, Umweltprojekt usw.

Wirkungen und Nebenwirkungen

Auch für die betroffenen Arbeitsuchenden kann ein solches System Vorteile haben. Durch praktische Arbeitseinsätze bleiben sie in Übung, sie erhalten eine Tagesstruktur, sind durch den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz sozial eingebunden, qualifizieren sich gegebenenfalls auch in der Tätigkeit. Nicht zuletzt kann Arbeit Selbstvertrauen vermitteln und die Persönlichkeit stärken.

Workfare-Systeme zielen natürlich auch darauf, den Missbrauch von sozialen Leistungen einzudämmen. Die Aussicht, beim Bezug öffentlicher Leistungen zum Arbeitseinsatz herangezogen zu werden, kann den einen oder anderen durchaus motivieren, sich vielleicht doch aus eigenen Stücken und möglichst schnell einen Job zu suchen. Das kann Vermittlungsprozesse beschleunigen und die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen eindämmen. Auch informelle, nicht deklarierte Arbeit („Schwarzarbeit“) wird durch die Heranziehung zu Gemeinschaftsarbeit erschwert oder sogar verhindert, weil damit schlicht die Zeitbudgets der Betroffenen belegt werden und nicht mehr disponibel sind.

All das macht die Idee einer Arbeitspflicht attraktiv. Auch im Hinblick auf das Konzept sozialer Gerechtigkeit könnte man einer allgemeinen Arbeitspflicht für Leistungsberechtigte etwas abgewinnen, entspricht der Workfare-Gedanke doch dem Gedanken einer auf Reziprozität, also Gegenseitigkeit beruhenden Gerechtigkeitsvorstellung. Die umfangreiche internationale Forschung des niederländischen Soziologen Wim van Oorschot hat im Übrigen gezeigt, dass eine wie immer geartete Balance von Leistung und Gegenleistung eine zentrale Voraussetzung der Akzeptanz von umverteilenden Sozialleistungen ist. Wichtig ist dabei weniger die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung, sondern die Durchsetzung eines Gegenseitigkeitsprinzips: Jeder und jede, der oder die von der Solidarität der Gemeinschaft profitiert, sollte in irgendeiner Form und natürlich nur im Rahmen der tatsächlichen Möglichkeiten eine Gegenleistung erbringen. Augenmaß und Fairness sind bei der Umsetzung des Workfare-Gedankens besonders wichtig, da es er sonst seine Legitimation verlieren würde. Nur wirklich arbeitsfähige Menschen sind also anzusprechen.

Die Einführung einer Arbeitspflicht für arbeitsfähige Bezieher von sozialen Transferleistungen würde allerdings erfordern, dass vor allem die Kommunen im großen Stil Arbeitsgelegenheit anbieten. Die Erfahrungen mit kommunalen Beschäftigungsprogrammen zeigen, dass die Kosten dafür nicht unterschätzt werden dürfen. Neben einer kleinen Vergütung, die die Arbeitsuchenden zusätzlich zu den Transferleistungen bekommen (ein bis zwei Euro pro Stunde) müssen Arbeitsplätze eingerichtet, Arbeitskleidung gestellt und Anleitungspersonal beschäftigt werden. Man kann davon ausgehen, dass die Produktivität der in diesen Arbeitsgelegenheiten eingesetzten Menschen nicht so hoch ist, dass der Geldwert der Wertschöpfung in diesen Maßnahmen auch nur einigermaßen ausreicht, um die entstehenden Kosten zu decken. Die Annahme, dass man alleine durch die Wertschöpfung dieser Gemeinschaftsarbeiten unter dem Strich sparen kann, hat sich meist als Illusion erwiesen. Das haben in den 1990er Jahren auch Städte wie Leipzig erfahren müssen, die sehr breit angelegte kommunale Beschäftigungsprogramme aufgelegt hatten, aber dann letzten Endes am Finanzierungsproblem gescheitert sind.

Ganz unabhängig davon gibt es natürlich auch aus rein arbeitsmarktpolitischer Sicht Bedenken gegen allzu große kommunale Arbeitsmarktprogramme. Es besteht immer die Gefahr, dass sie reguläre Beschäftigung bei den Kommunen verdrängen, das Auftragsvolumen für das örtliche Handwerk und Gewerbe schmälern und den Wettbewerb beeinträchtigen. Deshalb hat man im Sozialgesetzbuch II die Leitplanken für den Einsatz von Arbeitsgelegenheiten recht eng gesteckt, so dass viele Arbeiten ausgeschlossen sind, was dann wiederum die Gefahr birgt, dass damit nur noch Dinge erledigt werden können, die nicht zum regulären Aufgabenkanon der Kommune gehören, für die es kein marktliches Angebot gibt und die keine wirtschaftliche Relevanz haben, was die Finanzierungsfrage noch einmal schwieriger macht.

Arbeitsgelegenheiten wenig integrativ

Nicht zu vernachlässigen ist die Gefahr von Fehlanreizen, die mit breit angelegten kommunalen Beschäftigungsprogrammen für die Zielgruppe der langzeitarbeitslosen Arbeitsuchenden verbunden sein können. Auch hier zeigen die Erfahrungen der Praxis, dass manches, was am grünen Tisch der Politik einfach und schlüssig erscheint, in der Umsetzung auf Probleme stößt und unerwünschte Nebenwirkungen auslöst. Selbst wenn die Betroffenen pro Stunde nur ein bis zwei Euro als Mehraufwandsentschädigung erhalten, kann das zusammen mit den ja weiterlaufenden Transferleistungen im Vergleich zu den auf den regulären Markt in Einfachtätigkeiten zu erzielenden Löhnen als relativ auskömmlich empfunden werden, so dass es keinen wirklichen Anreiz mehr gibt, aus dem Beschäftigungsprogramm in einen normalen Job zu wechseln. Die Maßnahme wäre dann keine Brücke in reguläre Beschäftigung, sondern eine Sackgasse, in der die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen zementiert wird.

Die Daten der Arbeitsmarktstatistik bestätigen, dass die Übergänge zwischen Beschäftigungsmaßnahmen und Jobs im regulären Arbeitsmarkt eher niedrig sind. Es gilt allerdings auch hier, dass das lokale Design der Programme und Maßnahmen einen wichtigen Einfluss hat. Es gibt durchaus Kommunen, die für ein Drittel oder sogar mehr der Teilnehmer solcher Maßnahmen Anschlüsse im allgemeinen Arbeitsmarkt organisieren konnten. Im breiten Querschnitt jedoch haben sie sich als Brücke zwischen Arbeitslosigkeit und regulärer Beschäftigung nicht besonders gut bewährt. Nur etwa zehn bis zwölf Prozent der Teilnehmer von Arbeitsgelegenheiten waren sechs Monate nach Ende der Maßnahme in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Besser klappt es mit der Integration bei Maßnahmen, die anders als die „1-Euro-Jobs“ von Anfang mit einem richtigen Arbeitsvertrag ausgestattet und zu großen Teilen direkt in Betriebe angesiedelt sind, wie die Lohnkostenzuschüsse für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und die Maßnahmen für die „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ für Menschen, die schon fünf Jahre oder länger ohne Arbeit sind. Diese Maßnahmen sind relativ teuer, da hier zeitweise ¾ oder sogar 100 Prozent der Lohnkosten öffentlich finanziert sind. Aber die Eingliederungsquoten sind mit 61 beziehungsweise 45 Prozent wesentlich höher als bei Arbeitsgelegenheiten.

Ein Auslaufmodell?

In Deutschland hat man sich aus diesen Gründen in den letzten zehn Jahren aus breit angelegten Arbeitsbeschaffungs- und Beschäftigungsprogrammen eher zurückgezogen und versucht Menschen, die lange ohne Arbeit sind und aus dem Beschäftigungssystem ganz herauszufallen drohen, mit sehr gezielten, aber auch recht aufwendigen Maßnahmen wieder Schritt für Schritt in Arbeit zu bringen. Es sind vor allem finanzielle Gründe, die bisher verhindert haben, dass man diese Maßnahmen so weit öffnet, dass für alle, die in dieser Situation sind, ein Weg in die Arbeit organisiert werden kann.

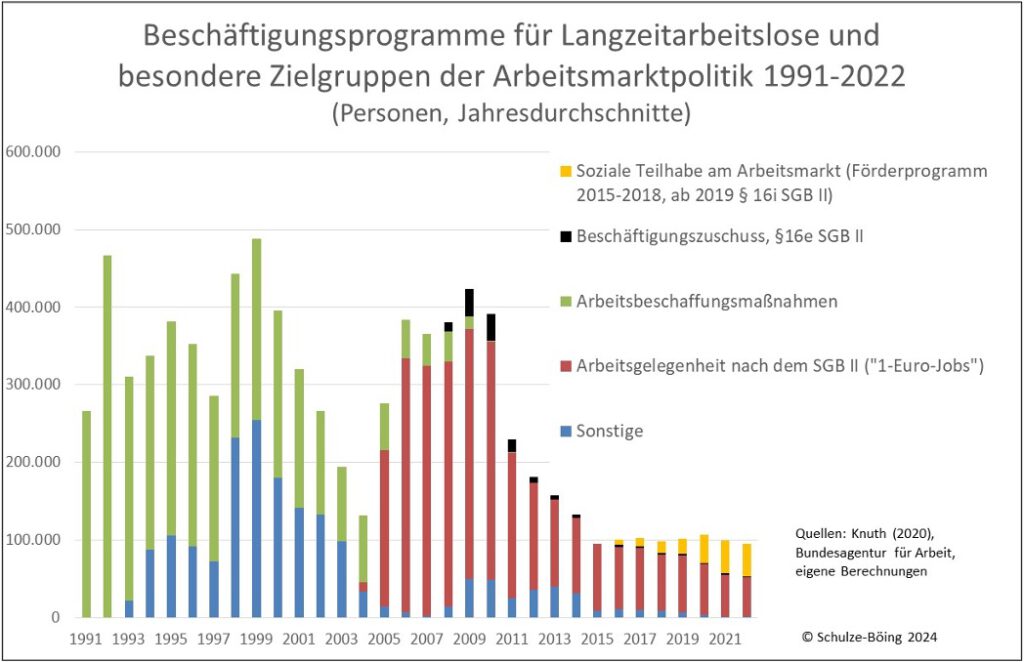

Das folgende Schaubild zeigt im Überblick die langfristige Entwicklung in Deutschland. Die Kurven mit den Daten zu den einzelnen Politikansätzen spiegeln in gewisser Weise auch die Lernprozesse, die im Zusammenhang damit stattgefunden haben. In der Entwicklung seit 2005 sieht man, wie sich die Arbeitsgelegenheiten von einer Art Breitbandtherapeutikum zu einem Nischeninstrument für relativ eng gefasste Anwendungsbereiche entwickelt haben. Zugleich hat man seit 2019 mit dem Instrument der „Sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ein teures und aufwendiges Instrument mit einer sehr starken Fokussierung auf Menschen mit besonders ausgeprägtem Risiko des vollständigen Herausfallens aus dem System der Arbeit neu ins Maßnahmenportfolio der Jobcenter aufgenommen.

Damit hat man sich sehr weit weg von der für das System der Grundsicherung nach dem SGB II lange Zeit einflussreichen Aktivierungs- und Workfare-Strategie bewegt. Zu weit?

Unrealistische Erwartungen vermeiden

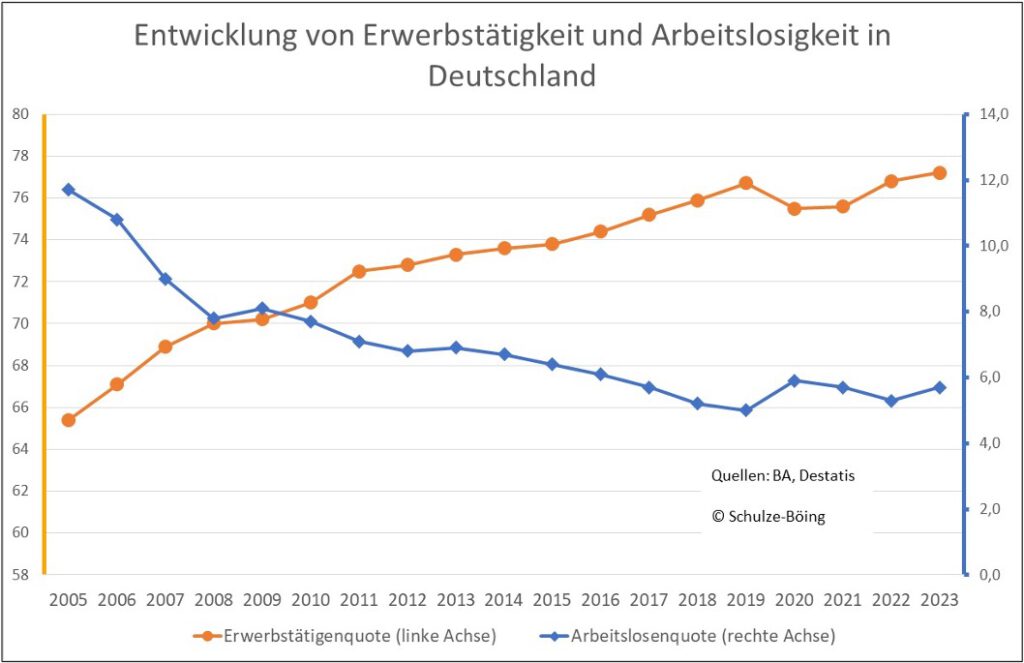

Diese Frage kann man nicht unabhängig von der allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmarkts in Deutschland beantworten. Es besteht große Übereinstimmung darin, dass es hier bis vor kurzem eine insgesamt sehr positive Entwicklung gab mit rückläufiger Arbeitslosigkeit und steigenden Beschäftigungszahlen. Nicht alles, aber doch ein Teil dieses bemerkenswerten Erfolges geht auf die Hartz-Reformen zurück, die den Arbeitsmarkt durch den Aktivierungsansatz in Bewegung gebracht hatten.

Normalerweise würde man davon ausgehen, dass ein soziales Leistungssystem eher „milder“ konditioniert, also weniger streng ist, wenn der Arbeitsmarkt weniger aufnahmefähig, es also schwieriger ist, aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Arbeit zu finden. Umgekehrt, wenn dringend Arbeitskräfte gesucht werden, die Schwellen für die Arbeitsaufnahme also niedriger sind. Dann müsste es eine starke Verpflichtung geben, vorhandene Arbeitsstellen auch tatsächlich anzunehmen.

Tatsächlich konnte man beim Hartz-4-System aber eher eine gegenläufige Entwicklung beobachten. Als es 2005 bei einer hohen Arbeitslosenquote in Kraft trat, war es ein relativ strenges System. Spätestens mit der Bürgergeldreform hielt ein eher „mildes“ Regime Einzug, mit der Rücknahme von Pflichten auf Seiten der Arbeitsuchenden und der deutlichen Abschwächung von Sanktionen, was in einer Situation eines eklatanten Arbeitskräftemangels auf der einen Seite und einer nach wie vor großen Zahl von erwerbsfähigen Arbeitsuchenden ohne Arbeit im Bürgergeldsystem für viele noch immer nicht leicht nachzuvollziehen ist[1]. Eine Arbeitspflicht würde diesen Trend umkehren und auf den ersten Blick besser in die arbeitsmarktpolitischen Gesamtsituation passen.

Wie wir gesehen haben, würde die Durchsetzung einer solchen Arbeitspflicht in der Praxis jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, nicht nur auf Probleme der Finanzierung. Das sollte man sich bei dem zum Teil etwas holzschnittartigen Diskurs zu diesem Thema bewusst machen. Schon die Vorstöße von Roland Koch im Jahr 2010 endeten nach kurzem Praxischeck im Nirgendwo, weil er auch er keinen Weg zeigen konnte, wie man ein radikales Workfare-Programm vor Ort gestalten und finanzieren kann.

Machbar sind dagegen Korrekturen am Regelwerk des Bürgergeldes, vor allem im Bereich der Sanktionen beziehungsweise Leistungsminderungen bei Pflichtverletzungen auf Seiten der Arbeitsuchenden, etwa dem Nicht-Erscheinen bei Gesprächsterminen, der Ablehnung von angebotenen Arbeitsstellen oder von Maßnahmen der Arbeitsförderung wie Qualifizierung oder Coaching[2]. Darüber hinaus jedoch sollte man durchaus darüber nachdenken, ob man Gemeinschaftsarbeiten wieder etwas stärker gewichtet. Das wird es nicht zum Nulltarif geben, aber für die Sicherung der Akzeptanz des Systems könnte es ein Schritt in die richtige Richtung sein.

[1] Die OECD führt erst seit dem Jahr 2011 Ländervergleiche zur „Strenge“ der Aktivierungsregime durch und hat dafür einen „Strictness-Score“ auf einer Skala von 1-5 konstruiert. Deutschland belegt im Jahr 2022 (also noch vor dem Inkrafttreten der Bürgergeld-Reform) mit einem Score von 3,06 Platz 15 unter den 31 OECD-Ländern. 2011 lag der Score bei 3,14 und Deutschland im Ranking auf Platz 14.

[2] Quantitativ spielen Sanktionen im System des SGB II keine besonders große Rolle. Bis zum Jahr 2019 schwankte der Anteil von erwerbsberechtigten Leistungsberechtigten, die von einer Sanktion betroffen waren zwischen 3 und 5 Prozent. Mit den zahlreichen Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ab 2020 und seit 2023 mit der Bürgergeldreform ging dieser Anteil allerdings stark zurück. Im Jahr 2023 waren bundesweit mit knapp 19 Tausend nur noch 0,5 Prozent aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit einer Sanktion belegt. Die meisten Leistungsminderungen gab es wegen Terminversäumnissen (86%). 7,2% der Leistungsminderungen erfolgten wegen der Ablehnung einer Arbeitsstelle oder einer Fördermaßnahme. (Quelle: Bundesagentur für Arbeit).