– Ungeachtet des Vorschlags von Bärbel Bas muss sich Deutschland in Renten- und Arbeitsmarktfragen ehrlich machen –

Die neue Arbeit- und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) wagt sich an ein Tabuthema: Sie will auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen lassen. Das beschert ihr viel Kritik – auch vom Koalitionspartner. Andere sprechen von einem „mutigen Start ins Ministerinnenamt“ und einem ersten Schritt zur Rente für alle. „Wir müssen mehr Leute an der Finanzierung der Rente beteiligten“, sagt Bas zur Motivation für ihren Vorschlag an die Rentenkommission, die zügig ins Leben gerufen werden soll. Sie soll eine grundlegende Reform erarbeiten, da immer mehr Rentnerinnen und Rentnern immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen und das System dehalb vor dem Kollaps steht.

Der Wechsel ist gut

Deutschland hat mit Bärbel Bas eine neue Arbeits- und Sozialministerin. Keine leichte Aufgabe, die sich die frühere Präsidentin des Bundestags da vorgenommen hat. Aber, der Wechsel war überfällig. Vorgänger Hubertus Heil war in seiner Amtszeit über zwei Legislaturperioden ein in der Öffentlichkeit eher stiller, aber mit der Durchsetzung wichtiger Vorhaben, etwa bei Mindestlohn und Rente, durchaus effektiver und durchsetzungsfähiger Minister. Zuletzt aber verhedderte er sich, mit seinem gigantischen Ressortetat von fast 180 Milliarden Euro in den Haushaltsnöten der Ampelkoalition unter Druck geraten, in finanziellen Winkelzügen und damit verbundenen Fehlentscheidungen in der Arbeitsmarktpolitik. Auch die insgesamt eher missratene „Bürgergeld“-Reform hatte man in seinem Haus auf Kiel gelegt.

Bärbel Bas hat nun in ihren ersten öffentlichen Einlassungen gleich zwei heiße Eisen angepackt: Bürgergeld und Rente. Das Bürgergeld will sie, anders als vom Koalitionspartner CDU versprochen, nicht abschaffen, sondern „weiterentwickeln“. Gut, das neue Label Bürgergeld hatte ja auch vor allem den Zweck, SPD-Linke und Grüne ruhigzustellen, die mit „Hartz 4“ haderten. Der offizielle Titel des Gesetzes lautet vor und nach der Bürgergeldreform „Grundsicherung für Arbeitsuchende“. Und mit der Reform war seinerzeit an ein paar wenigen Punkten etwas verbessert worden. Zum größten Teil hat man aber bewährte Regelungen verschlimmbessert und den Eindruck entstehen lassen, hier werde durch die Hintertür so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen geschaffen, wo man sich auf Staatskosten ausruhen kann und Pflichten keine Rolle mehr spielen. SPD und Grüne hatten gehofft, die kritischen Debatten um „Hartz 4“ damit zu beenden. Aber, wie man inzwischen weiß, es ging dann erst richtig los. Das erfolgreiche und weltweit als vorbildlich angesehene deutsche System einer aktivierenden Grundsicherung geriet noch mehr in Misskredit. Dazu kommt, dass durch die rein finanzpolitisch motivierten Manöver von Hubertus Heil die Budgets zur Förderung der Arbeitsuchenden ausgetrocknet wurden. Das Fordern hatte man runtergedimmt, fürs Fördern gab es kein Geld mehr. Da gibt es in der Tat großen Spielraum für Weiterentwicklung.

Neuer Vorrang für Vermittlung

Die neue Ministerin will die Vermittlung in Arbeit wieder in den Mittelpunkt der Aufgaben von Jobcentern stellen. Richtig so! Auch deutet sie zumindest an, dass man für die Förderpolitik in den Jobcentern mehr Geld braucht, damit die Vermittlung auch funktioniert. Mal schauen, was sie dem neuen Genossen Finanzminister Lars Klingbeil da rausleiern kann. Es gibt auf jeden Fall dringenden Handlungsbedarf.

Mit Geld und Semantik allein wird man aber die selbst geschaffenen Probleme in der Grundsicherung nicht lösen können. Hier müssen fachlich dicke Bretter gebohrt werden. Die Jobcenter brauchen eine zukunftsfähige organisatorische Verfassung, mehr fachlich qualifiziertes Personal, Planungssicherheit und Eigenverantwortung. Nicht zuletzt brauchen sie eine Ministerin, die der schwierigen Arbeit in diesem Bereich die nötige Wertschätzung entgegenbringt, die Jobcenter nicht zur sozialpolitischen Schmuddelecke erklärt und als finanzpolitische Manövriermasse missbraucht.

Großbaustelle Rente

Die eigentlichen Herausforderungen für jeden Sozialminister liegen allerdings bei der Rente. Die Älteren erinnern sich noch wie ein nicht allzu groß gewachsener Mann mit Nickelbrille mit großem Presserummel Plakate mit der lapidaren Feststellung klebte: „Die Rente ist sicher“. Norbert Blüm hieß er, Sozialmminister unter Helmut Kohl. Heute weiß es fast jeder – das stimmt nicht mit den sicheren

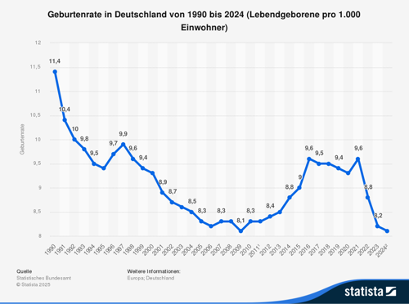

Es kann auch gar nicht stimmen. Die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt. Die Geburtenrate geht im langfristigen Trend zurück. Die sogenannte Reproduktionsrate“, also die durchschnittliche Zahl der Kinder von Frauen im gebährfähigen Alter, liegt mit zuletzt 1,35 weit unter dem für eine konstante Bevölkerungszahl notwendigen Wert von 2,1. Nur die hohe Immigration der letzten Jahre hat bewirkt, dass die Bevölkerung in Deutschland nicht schon drastisch schrumpft, sondern noch im letzten Jahr sogar auf historische Höchststände angewachsen ist. Die Zahl der Beitragszahler pro Altersrentner ging von über 6 Anfang der sechziger Jahre auf 2,15 in 2022 zurück. Es ist absehbar, dass diese wichtige Kennziffer weiter sinkt, eben weil die Lebenserwartung steigt und die demographische Struktur in Schieflage gekommen ist.

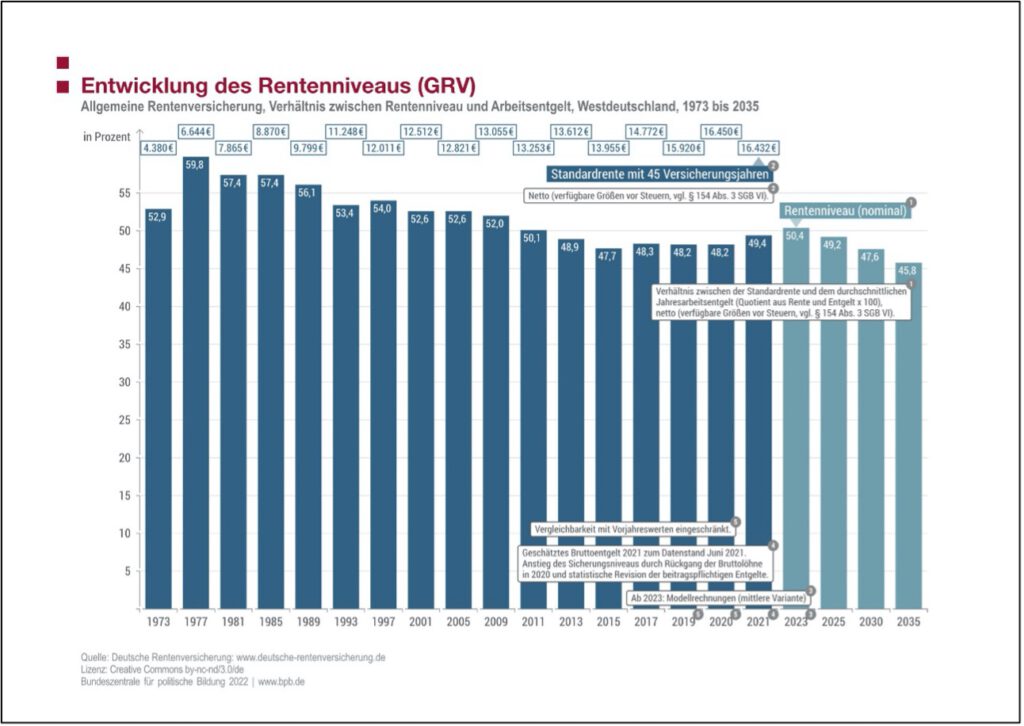

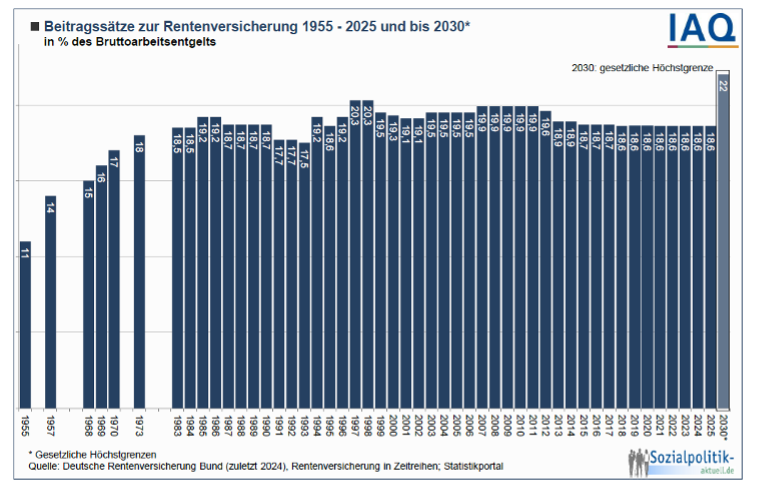

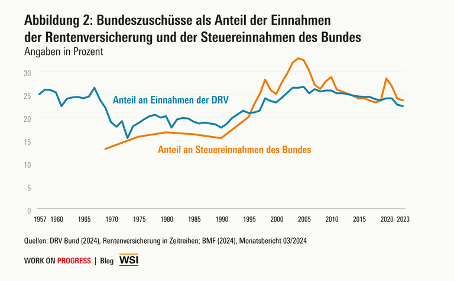

Bisher konnte der große Bankrott der Rentenkasse nur dadurch vermieden werden, dass die Beiträge stiegen beziehungsweise auf hohem Niveau gehalten wurden, der Bund einen immer höheren Anteil seiner Steuermitten, inzwischen fast ein Viertel der Einnahmen, als Zuschuss an die Rentenkasse zahlt und das Niveau der gesetzlichen Rente durch verschiedene Korrekturen in den letzten dreißig Jahren deutlich abgesenkt wurde. Als Normalverdiener kann man im Alter von der gesetzlichen Rente allein kaum noch leben. Bei all dem nicht zu vergessen: Die letzten Jahre waren wirtschaftlich eine ausgesprochene Schönwetterphase mit wachsendem Jobangebot, steigenden Löhnen und florierenden Unternehmen. Vor uns liegen Jahre, wo es wesentlich schwieriger werden dürfte, ein ordentliches Bruttosozialprodukt und das für den Sozialstaat notwendige Wachstum zu erwirtschaften.

Die Leistungen der Rentenkasse noch weiter zu reduzieren, stößt gerade in der SPD auf heftigen Widerstand. Das mit einem gewissen Recht, denn zum einen kann es mit dem vielbemühten Respekt vor der Lebensleistung arbeitender Menschen nicht weit her sein, wenn Ältere in zwar noch niedriger, aber kontinuierlich steigender Zahl ergänzend zur Rente beim Sozialamt Leistungen der Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Sie haben dann im Ergebnis nicht mehr in der Tasche als Menschen, die in ihrem Leben nie Beiträge gezahlt haben. Zum anderen setzen niedrige Renten einen Verschiebebahnhof zwischen beitrags- und steuerfinanzierten Leistungen in Gang, wenn der Staat mit seiner Grundsicherung einspringen muss, um das Ärgste abzuwenden. Das geht nur, wenn die Wirtschaft brummt und genügend Steuereinnahmen produziert und wenn gleichzeitig auf der Ausgabenseite entsprechende Spielräume bestehen. Stichwort: Budgetkonkurrenz zwischen Verteidigung, Zukunftsinvestitionen und konsumtiven Sozialausgaben.

Bärbel Bas wird nicht darum herumkommen, auch am Rentenniveau anzusetzen. Die Aussetzung des sogenannten „Demographiefaktors“, der die Rentenhöhe mit der Lebenserwartung koppelte, durch Minister Heil ist auf jeden Fall nicht nachhaltig.

Zunächst aber bringt die frisch ernannte Minsterin die Stärkung der Einnahmeseite der Rentenkasse ins Spiel. Nicht durch Beitragserhöhungen, da ist die Schmerzgrenze für Wirtschaft und Arbeitnehmer schon lange erreicht, sondern durch eine Verbreiterung der Beitragsbasis. Die Beamten sollen nun auch Beiträge zahlen und sich am Solidarsystem beteiligen. Ein solcher Vorschlag verspricht erst mal viel Zustimmung, treiben doch die vielfältigen Privilegien der Staatsdiener, von der Pension weit über Rentenniveau bis hin zu Unkündbarkeit und Beihilfe im Krankheitsfall, nicht wenigen ebenfalls hart arbeitenden Menschen schon lange die Tränen in die Augen.

Genau besehen, hat der Vorschlag von Bas allerdings seine Tücken. Langfristig bringt es der Rentenkasse nämlich nichts, die Beitragspflicht auf Gruppen auszuweiten, die ihre Alterssicherung jetzt noch über andere Wege organisieren. Dazu gehören neben den Beamten die freien Berufe und Selbstständige, die eigene Versorgungswerke haben. Der Grund: Gegenwärtigen Beitragszahlungen stehen spätere Auszahlungsansprüche gegenüber. Da die genannten Gruppen rein statistisch auch langlebiger sind als der Durchschnitt der Bevölkerung, könnte sich das Geschäft sogar negativ für die Rentenkasse auswirken, denn es müssen im Verhältnis zu den Einzahlungen mehr Auszahlungen geleistet werden.

Der einzige Weg, die Rentenkasse dauerhaft zu entlasten wäre, die Beitragsgrenzen aufzuheben, aber bei der Rentenhöhe einen Maximalbetrag beizubehalten. Der Dax-Vorstand mit Millioneneinkommen würde dann genau so mit 18,6 Prozent seines gesamten Einkommens zur Rentenkasse gebeten wie der Buchhalter, die Facharbeiterin oder der Pförtner. Zugleich wäre aber sein Rentenanspruch bei einem Höchstbetrag gedeckelt. Zur Zeit liegt dieser Höchstbetrag der Rente bei rund 3.500 Euro. Die Sektkorken würden einer solchen Neuregelung im Vorstandshaushalt sicher nicht knallen. Aber ein wenig verteilungsgerechter wäre es schon. Die Schweiz, wahrlich kein sozialistisches Gemeinwesen, hat so ein System schon seit vielen Jahren installiert. Von Barrikadenbau am Zürichsee oder Gelbwestenprotesten in den Villenvierteln liest man dennoch nichts. Vielleicht kann man auch die Hochverdienenden gewinnen für einen Beitrag zu stabilen Renten. Allerdings muss man zugeben, dass die Steuern in der Schweiz deutlich niedriger sind als hier. Da zwickt der Solidarbeitrag für die Rente vielleicht nicht so stark.

Man könnte die Rentenbeiträge alternativ progressiv gestalten, ähnlich wie schon jetzt bei der Steuer. Dann müssten wohlhabende Menschen mehr einzahlen als sie später herausbekommen. Nur – das wäre ein Gerechtigkeitsgewinn mit Risiko, nämlich ein Systembruch, der das fundamentale Äquivalenzprinzip bei der Rentenversicherung, also ein Gleichgewicht von Einzahlungen und Auszahlungen außer Kraft setzen würde. Das könnte sogar mit der Verfassung in Konflikt geraten, denn die eigentumsähnlichen Rentenansprüche haben dort einen hohen Rang. Ordnungspolitisch ist es an sich ein einleuchtender Grundsatz, Umverteilung über das Steuersystem zu organisieren, nicht über die Sozialversicherung, wobei dieser Grundsatz auch jetzt schon vielfach durchlöchert ist.

Kapitaldeckung neu denken?

Dem Rentendilemma kann man langfristig wahrscheinlich nur über eine kapitalgedeckte Versicherung entkommen, weil nur damit die Chance besteht, die weltweiten demographischen Ungleichgewichte (nach wie vor starkes Bevölkerungswachstum in Teilen Asiens und in Afrika, schrumpfende Bevölkerung in Europa und in fortgeschrittenen Industriestaaten) über den Kapitalmarkt auszugleichen. Über einen Kapitalstock im Rentensystem investieren dann reiche Länder in armen Ländern mit stark wachsender Bevölkerung und ermöglichen damit, dass dort Wachstums stattfindet und das Wohlstandsniveau steigt. Durch künftige Gewinne aus diesen Investitionen werden die Renten in den wohlhabenden, aber demographisch schrumpfenden Ländern mitfinanziert. Neo-koloniale Ausbeutung wäre das nicht. Es könnte, natürlich abhängig von der konkreten Ausgestaltung, vielmehr ein “fairer Deal” sein, der aber davon abhängt, dass die Kapitalrückflüsse tatsächlich langfristig gesichert sind, sich die Zielländer der Investition an die Regeln halten und die Rahmenbedingungen für profitable Investitionen schaffen. In dieser Hinsicht gibt es gerade in den letzten Jahren jedoch einigen Grund zur Skepsis.

Konflikte nicht scheuen!

Bleiben als weitere Bausteine eines zukunftssicheren Rentensystems die Ausweitung der Lebensarbeitszeit, der Wochenarbeitszeit, die Ausweitung der Erwerbstätigkeit (Erwerbsbeteiligung von Frauen, Verhinderung von Arbeitslosigkeit) und – last not least – Zuwanderung auf hohem Niveau.

Das sind natürlich Themen mit gigantischem Konfliktstoff. Gerade die SPD hat mit ihrem linkspopulistischen Vorstoß zur Rente mit 63 einen Sündenfall sondergleichen auf dem Kerbholz, ähnlich übrigens wie die CSU mit ihrem Fetisch Mütterrente. Wenn man sich mal wirklich ehrlich macht, werden wir künftig nicht nur bis 67, sondern bis 70 und darüber hinaus arbeiten müssen. Für die immer wieder beschworenen Dachdecker oder Schwerarbeiter auf dem Bau, die früher ausgepowert sein mögen, muss man faire Spezialregelungen treffen, ähnlich wie für hoch belastete Pflegekräfte, Feuerwehrleute und Müllwerker. Aber der große Rest muss einfach länger aktiv gehalten werden.

Der Trend zu immer kürzeren effektiven Arbeitszeiten darf nicht weiter verstärkt, sondern er muss gebrochen werden. Deutschland hat sich zur Teilzeitrepublik entwickelt. Das ist nicht nur für die händeringend nach Fachkräften suchende Wirtschaft, sondern auch für das Rentensystem auf Dauer fatal. Hier braucht es künftig deutlichere Signale aus der Berliner Wilhelmstraße, dem Sitz des Ministeriums.

Schließlich nutzt auch die ausgewogenste Alterspyramide nichts, wenn die Menschen keine gute Arbeit haben. Da gute Arbeit weder auf den Bäumen wächst, noch wundersam aus den Parolen der Gewerkschaften zum 1. Mai entsteht, braucht man dafür innovative Unternehmen, aber auch hochqualifizierte und motivierte Arbeitskräfte. Ein Fall für die Bildungspolitik und nicht zuletzt auch die Arbeitsmarktpolitik. Siehe oben.

Zuwanderung neu auszurichten

Schließlich die Zuwanderung, das Reizthema der letzten Wahlkämpfe, nicht nur in Deutschland, sondern fast überall. Auch hier sollte man sich zuerst einmal ehrlich machen. Klar ist, ohne Zuwanderung bricht unsere Wirtschaft zusammen und die Rente schon allemal. Einen Zuwanderungsgewinn von 400.000 Menschen (netto!) pro Jahr braucht es, um den Arbeitsmarkt halbwegs im Lot zu halten. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) ausgerechnet. Krankenhäuser, Pflegeheime, viele Dienstleister müssten schon heute einfach schließen, wenn es keine Arbeitskräfte aus dem Ausland gäbe. Die einzige Antwort kann deshalb nur lauten: Ausländer rein!

Zum Ehrlichmachen gehört aber auch zuzugestehen, dass die Zuwanderung mit erheblichen Problemen verbunden ist oder, milder ausgedrückt, Herausforderungen mit sich bringt, Herausforderungen, denen Deutschland, das Industrieland mit der höchsten Zuwanderung weltweit, ganz offenbar noch nicht so richtig gerecht wird. Man hat Probleme vielmehr mit einem gedankenlosen Gerede von Diversität und Multikulti auf der einen Seite und der moralischen Tabuisierung von auch nur leichten Zweifeln an den Segnungen von immer mehr Migration unter den Teppich gekehrt. Dort sind diese verleugneten und wegmoralisierten Probleme inzwischen zu größeren Hügeln angewachsen, die schon einige ins Stolpern gebracht haben, die über diese Teppiche gehen wollten. Siehe nur die Wahlergebnisse der letzten Jahre.

Die aktuellen Engpässe auf dem Wohnungsmarkt haben hauptsächlich mit der Zuwanderung zu tun. Schulen mit hohen Migrationsanteilen sind chronisch überfordert und kommen ihrem Bildungsauftrag kaum noch nach, obwohl es gerade hier den ganz großen Bedarf gibt. Siehe oben.

Wenn man sich ehrlich macht, muss man auch erkennen, dass Kultur einen Unterschied macht. Es gibt nun mal Kulturen und Lebensweisen, die zueinander passen und andere, bei denen das Zusammenleben schwieriger und große Toleranz erforderlich ist. Gerade in Zeiten des Umbruchs und wirtschaftlicher Probleme wird es unwahrscheinlicher, dass die Gelassenheit und Toleranz gegenüber dem Fremden stets groß genug sind, um Kulturkonflikte zu vermeiden oder sie zumindest daran zu hindern, zu chronischen Bruchstellen in der Gesellschaft zu werden. Das hat man zu lange ignoriert und sich auf einen recht dünnen Integrationsbegriff zurückgezogen, nur um nicht in den Verdacht zu kommen, Assimilation zu fordern. Ehrlich ist das nicht. Denn gelingende Integration wird immer in nicht zu kleinen Stücken auch Assimilation sein.

Wenn man sich in der Welt umschaut, gibt es kein Land, bei dem Immigration und das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen wirklich konfliktfrei verläuft. Selbst in klassischen Einwanderungsländern kocht das Thema immer wieder hoch. Deshalb braucht es eine entschiedene und klar fokussierte Integrationspolitik, wenn Zuwanderung in dem genannten Ausmaß auf Dauer ohne gravierende Schäden am gesellschaftlichen Gefüge funktionieren soll. Deutschland muss klarer als bisher sagen, wen es hier für den Arbeitsmarkt und das Zusammenleben haben will, die Regeln für die Zuwanderung für alle deutlich machen und sie dann auch durchsetzen. Dazu braucht es vielfältige und gut konstruierte Brücken zwischen den Herkunftsländern und Deutschland, um Migration produktiv für beide Seiten zu managen. Da ist vieles denkbar. Auf jeden Fall braucht man smarte Konzepte und muss bereit sein, viel Geld in die Hand zu nehmen.

Bärbel Bas hat wichtige Themen angesprochen. Arbeitsmarkt und Rente hängen eng zusammen und werden auf Dauer Brennpunkte der Sozialpolitik sein. Es wird Mut, gute Konzepte und einen langen Atem brauchen, um die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

Titelfoto: Alexas / Pixabay

Lieber Matthias, keine Frage, beim Thema Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, etc. bist Du der Fachmann und da traue ich Dir zu Ziel, Weg und Qualität richtig zu beschreiben.

Bei der Rente und der Migration bin ich aber nicht ohne Weiteres bereit, Deine Nähe zu diesen Themen als besonderes Qualitätsmerkmal zu akzeptieren. Norbert Blüm hatte recht. Hätte man alle Kosten des „zweiten Beins“ (Riester, Rüter, Steuervergünstigungen, etc.), zusammengenommen und in die Rente gesteckt, hätte Blüm recht behalten. Auch die Berechtigung der privaten KV und RV für Freiberufler, Selbständige und Beitragszahler über der Bemessungsgrenze, die ja nur möglich ist, weil sie durch 5 Mio. Beamte und Steuervergünstigungen am Leben erhalten wird, sollte nicht sakrosankt sein. Ebenso wenig die Pensionen. Österreich hat es vorgemacht. Zwei Hinweise noch: Was die Höhe der Beitragszahlungen der Arbeitgeber ist deren „Belastung“ relativ, denn die setzen die Beitragszahlungen als Betriebsausgaben ab. Anders sieht das bei Freiberuflern und Selbständigen aus. Die Selbständigen zahlen ihren „Arbeitgeberanteil“ aus dem versteuerten Einkommen und müssen diesen als Rentner versteuern. Währen bei der staatlichen Rente die Verwaltungskosten 2 % des Beitragsaufkommens ausmachen, rechnen die privaten RV bis zu 27 % der Beiträge als „Verwaltungskosten“ ab.

Der Vorschlag von Bärbel Bas würde ungefähr für eine Generation die Beträge und die Rentenzahlungen stabil halten. Denn mit den Spurwechsel von Beamten und Selbständigen, etc. wären zunächst Mehreinnahmen, aber keine Mehrausgaben verbunden. Man würde etwa 20 bis 25 Jahre Zeit gewinnen, um die dann notwendigen Beitrags- und die Rentenzahlungen in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen. Klar wäre aber auch, dass dies an den aktuellen Rentenzahlungen, wie alle anderen Reformversuche auch, nichts ändern würde. Wer die aktuellen niedrigen Renten „anpassen“ will, wird dies nur über Zuschüsse aus Steuern umsetzen können.

Bei der Migration, die ja in Deutschland aus zwei Teilen (Flüchtlingen und Immigranten) besteht, haben wir, ebenso den Medien, uns angewöhnt, die diskriminierende Sprache der AfD für Flüchtlinge zu übernehmen („irreguläre“ oder „illegale“ Migration). Diese abstrakte und unzutreffende Beschreibung rückt Flüchtlinge in den Bereich der Kriminalität und nimmt ihnen ihre Menschenrechte. Wer, der nicht gegen „irregulärer“ oder „illegale“ Ereignisse ein Eingreifen des Staats befürworten würde. Dabei ist damit nichts anderes gemeint und Du beschreibst es auch sehr offen: Man will keine Flüchtlinge mehr in Deutschland haben, weil man sonst die Verärgerung der Wähler befürchtet. Was mit den Flüchtlingen passiert, ist uns ziemlich egal. Selbst wenn keine Flüchtlinge mehr nach Deutschland kommen, weil wir ihnen den Zutritt verwehren oder sie abschrecken, wird die Zahl der weltweiten Flüchtlinge nicht abnehmen. Wäre das nicht schon genug, werben wir gleichzeitig für die legale Migration nach Deutschland, weil wir einen Arbeitskräftemangel haben und unser Rentensystem ohne diese Arbeitskräfte nicht finanzierbar ist.

Und was die Kapitalgedeckte Rente angeht zwei Beispiele: Mein Vater, Jahrgang 1897, Soldat im 1. Weltkrieg, und einer seiner Brüder Jahrgang 1892, Offizier im 1. Weltkrieg. Beide waren Selbständig. Mein Vater als Soldat und Geselle eine geringe Anwartschaft auf die staatliche Rente erworben. Mein Onkel, der 1939 starb, hatte seine Familie mit einem hochwertigen Aktienpaket „versorgt“. Während mein Vater noch eine geringe staatliche Rente erhielt und ansonsten wir 7 Kinder die Altersversorgung unserer Eltern sicherten, hatte die Familie meines Onkels außer einem wertlosen Aktenpaket nichts. Nein, die Kapitalgedeckte Rente sollten wir niemandem zumuten.