– Ratlosigkeit allenthalben: Wie ist eine lebenswerte Zukunft auf der geschundenen Erde zu erreichen? –

„Grünes Wachstum“ – nur eine Illusion? Wachstumskritiker wie Jason Hickel sind davon überzeugt[1]. Die Annahme eines mit wachsendem Wohlstand allmählich rückläufigen Natur- und Energieverbrauchs pro Werteinheit der Wirtschaft sei falsch. Alle vorliegenden Daten widerlegten die mit der „ökologischen Kuznetskurve“[2] ausgedrückte Idee einer Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch und damit der Basisannahme des Modells eines „grünen Wachstums“. Trotz gestiegener Sensibilität für ökologische Themen, trotz eines gewachsenen Bewusstseins für die Gefahren des Klimawandels betreibe die Menschheit ungebrochen einen enormen und immer noch wachsenden Raubbau an ihren Lebensgrundlagen. Erneuerbare Energien hätten im Weltmaßstab immer noch eine sehr geringe Bedeutung, der Energieverbrauch steige ungebremst und Fortschritte bei der Energieeffizienz der Technik würden durch „Rebound-Effekte“ neutralisiert und überkompensiert. Innovative Technik verbraucht zwar weniger Energie, aber es wird dann einfach mehr davon genutzt, so dass der ökologische Fußabdruck insgesamt größer werde.

Hier der Link zum ersten Teil der Serie:

Hickel weist zu Recht darauf hin, dass die Klimakrise, also der steigende und das Klima bedrohende CO2-Ausstoß durch Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ja nur Teil einer übergreifenden ökologischen Krise ist, die die Lebensgrundlagen auf dem Planeten bedroht, auch wenn es gelingen sollte, von fossilen auf erneuerbare Energien umzusteigen, wonach es zur Zeit allerdings überhaupt nicht aussieht. Der Rohstoffhunger der Gesellschaft würde durch die Umstellung in Richtung Elektromobilität, Wasserstoff und andere nicht-fossile Energieträger kaum kleiner. Auch erneuerbare Energien belasten schließlich die Umwelt durch den Materialverbrauch für den Bau der Anlagen, Netze zur Stromverteilung und Anlagen zur Stromspeicherung.

Für eine Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch gebe es keinerlei Anzeichen. Eine „Ent-Materialisierung“ des Wohlstands sei nicht in Sicht. Der Ressourcenverbrauch wachse weltweit ungebrochen parallel zur Wirtschaftsleistung, in den letzten Jahren sogar etwas schneller als diese. Die oft als Schlüssel für eine umweltfreundlichere Wirtschaft genannte Digitalisierung reduziere den Natur- und Energieverbrauch nicht, sondern lasse ihn eher weiter ansteigen. In der Tat verbraucht das Internet schon jetzt enorm viel Energie. Die Einführung von künstlicher Intelligenz lässt den Verbrauch noch einmal exponentiell ansteigen. Dass das alles durch erneuerbare Energien abgedeckt werden könnte, verweist Hickel ähnlich wie andere Wachstumskritiker in den Bereich der Fabel. Ganz im Gegenteil, in vielen Ländern gehe es mit Ausbau fossiler Energieerzeugung erst richtig los. Dazu komme das noch immer anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung, das die Umwelt weiter belaste, zumal viele arme Länder sich gerade erst aufmachten, mit wirtschaftlicher Entwicklung etwas mehr Wohlstand für ihre Bevölkerung zu erreichen.

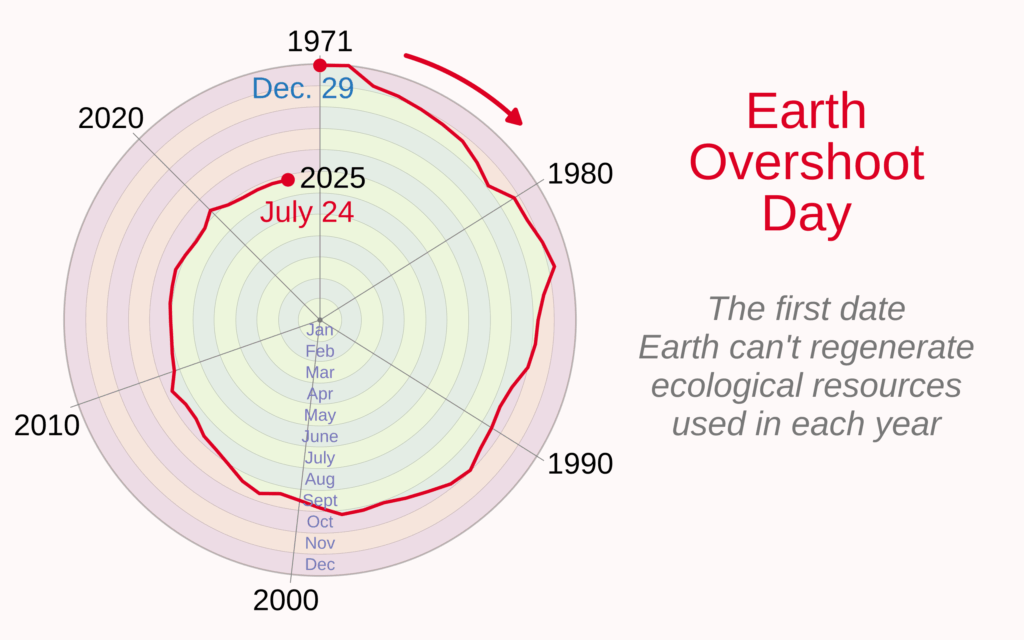

Die Erde werde schlicht übernutzt, ihre „Biokapazität“ reicht, wie Hickel zeigt, schon heute nicht aus, um die Umwelt zu regenerieren. Der „Earth Overshoot Day“, der Weltüberlastungstag, an dem rechnerisch alle Naturressourcen verbraucht sind, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann, rückt jedes Jahr ein Stück weiter nach vorn im Kalender. Im Jahr 2025 hat Deutschland zum Bespiel am 3. Mai alle Umweltressourcen verbraucht, die sich im ganzen Jahr regenerieren können. Weltweit war die Biokapazität der Erde schon Mitte Juli verbraucht (siehe Grafik). Bis zum Ende des Jahres lebt die Menschheit auf Pump, sie verbraucht mehr Naturressourcen als sich durch natürliche Prozesse neu bilden können.

Jason Hickel bettet diese ernüchternde Bestandsaufnahme in ein radikal zivilisationskritisches Konzept ein. Der naturzerstörerische Wachstumsdrang des Kapitalismus sei letzten Endes nur Teil einer Entwicklung, die mit der Aufklärung und der Entstehung des modernen wissenschaftlichen Weltbildes begonnen habe. Hickel dechiffriert das als Geschichte von Trennungen – von Geist und Materie, Mensch und Natur, Arbeitskräften und Produktionsmitteln. Ganz ähnlich haben es schon die Philosophen der Kritischen Theorie Adorno und Horkheimer in ihrer „Dialektik der Aufklärung“ und andere Zivilisationskritiker gesehen – die Moderne als Verhängnis, dessen Bann nicht einfach durch technische Intelligenz, sondern nur durch ein grundsätzliches Umdenken gelöst werden kann.

Der österreichische Wirtschaftsethiker Bernhard Ungericht verortet das verhängnisvolle Wachstumsprinzip noch weitergehend in einer bis in die frühe Menschheitsgeschichte zurückreichenden Aufspaltung der Gesellschaft in Eliten und Untergebene[3]. Um ihre Macht zu bewahren und auszubauen hätten Herrscher schon sehr früh damit begonnen, eine „Ökonomie der Maßlosigkeit“ zu begründen, die sich in der sozialen Evolution immer weiter aufgeschaukelt hat. Die moderne Zivilisation und der Kapitalismus sind, so gesehen, nur vorläufige Endpunkte einer Entwicklung, deren Ende nicht abzusehen ist. Wirtschaftswachstum erscheint als Mittel zu Sicherung der Herrschaft von Eliten, mit dem das in der Ungleichheit und Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse angelegte Konfliktpotential durch die Perspektive einer endlosen Steigerung von Wohlstand und Konsummöglichkeiten ruhig gestellt wird. Die Versuche, die ökologische Krise durch immer mehr und immer ausgefeiltere Technik zu bewältigen wären dann nur weitere Drehungen in der sich selbst immer wieder antreibenden Spirale der Maßlosigkeit.

Was macht man mit dieser Erkenntnis?

Die These einer inhärenten Wachstumslogik der kapitalistischen Wirtschaftsordnung erscheint erst einmal plausibel. Man könnte sich zwar sowohl im Rahmen der neoklassischen Mainstream-Ökonomie als auch in der Kapitalismustheorie von Marx grundsätzlich eine nicht wachsende, stationäre Wirtschaft vorstellen, ja sogar eine dauerhaft schrumpfende Wirtschaft im Rückwärtsgang. Es gibt so etwas ja durchaus in einigen Ländern, zumindest für eine gewisse Zeit. Ein stationärer Wohlfahrtskapitalismus scheint jedoch schon theoretisch kaum möglich zu sein, ganz abgesehen von den sozialen Verwerfungen, die eine dauerhafte Abkehr vom Wachstum mit sich bringen würde. Ein Wohlfahrtsstaat braucht eine wachsende Wirtschaft, die immer wieder neue Spielräume für Umverteilung und damit für soziale Befriedung und Eindämmung von Ungleichheit schafft: „Der Ausbau des Wohlfahrtsstaates ist ein wesentlicher Grund dafür, weshalb auch der Staat in fast allen Ländern so stark auf Wachstum fixiert ist.“[4]

Dynamisches Wirtschaftswachstum, Wohlfahrtsstaat und Konsumgesellschaft haben sich weltweit als systemisch eng miteinander verkoppelte Faktoren etabliert, die sich gegenseitig voraussetzen und jeweils für sich in ihrer eigenen Logik auf Wachstum programmiert sind, worauf auch der an der Universität Siegen lehrende Ökonom und profilierte Wachstumskritiker Niko Paech immer wieder hinweist[5]. Eine sich auf technische Aspekte der Energieerzeugung und -nutzung beschränkende Politik würde diesen Systemzusammenhang verfehlen. Es bestünde sogar die Gefahr, dass eine rein technische Transformation immer wieder neue, heute möglicherweise noch gar nicht sichtbare Umweltrisiken heraufbeschwört.

Es gibt einen fatalen Systemzusammenhang von Wohlfahrtskapitalismus, Wachstumszwang und Naturzerstörung. Ein Ausgleich der Gerechtigkeitsdefizite des Kapitalismus durch Umverteilung und einen, soziale Risiken absichernden Sozialstaat setzt eine wachsende Wirtschaft voraus. Eine wachsende Wirtschaft ohne im gleichen Tempo mitwachsenden Naturverbrauch scheint es jedoch nicht zu geben, bisher zumindest. Zugleich basieren der gesellschaftliche Zusammenhalt und damit auch die Demokratie auf einem gewissen Maß von sozialer Absicherung und Umverteilung.

Der Kapitalismus, der es in seiner bisherigen Geschichte immer wieder geschafft hat, ihm gesetzte Grenzen durch technologische Innovation, neue Märkte und Produkte, Unternehmergeist und nicht zuletzt auch durch die harten Regulative der Profitlogik zu überwinden, könnte mit der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen auf die Erde als seinen „Endgegner“ treffen, der auch für ihn eine Nummer zu groß ist – der ökologische Zusammenbruch als ultimative Grenze der kapitalistischen Akkumulation[6].

Wie kann da eine ökologische Transformation der Wirtschaft und der Lebensweise gelingen?

Die Konzepte der Wachstumskritiker sind dafür leider noch nicht allzu ergiebig. Jason Hickel und Bernhard Ungericht beschwören Demokratisierung und Gerechtigkeit. Wenn man soziale Ungleichheiten konsequenter bekämpfte brauchte man weniger wohlfahrtsstaatlichen Ausgleich. Wenn man die Herrschaft der ökonomischen und technischen Eliten durch mehr Bürgerpartizipation eindämmen oder gar brechen könnte, würde auch der Wachstumszwang aufhebbar sein. Hickel wagt dabei sogar die kühne These, dass die Demokratie gewissermaßen durch sich selbst auf einen ökologischen Konsens zustrebe: „Wenn man den Menschen ein Mitspracherecht gibt, dann entscheiden sie sich am Ende dafür die Wirtschaft nach den Prinzipien einer stationären Wirtschaft zu organisieren. (…) Demokratie ist antikapitalistisch.“[7] Besonders realistisch erscheinen diese Ideen aber nicht zu sein. Gerade in der jüngsten Zeit musste man feststellen, dass die demokratische Zustimmung zu Elementen einer ökologischen Transformation sehr schnell widerrufen wird, wenn breitere Schichten der Gesellschaft Wohlstandseinbußen befürchten.

Transformation und Demokratie sind möglicherweise doch nicht in einer so engen Wahlverwandtschaft verbunden, wie das manche gerne hätten. Konzepte zur ökologischen Wende enthalten nicht zufällig immer wieder auch Elemente, die ohne eine gewisse autoritäre Steuerung nicht umsetzbar scheinen, ob nun in Form einer jährliche Zuteilung von niedrigen CO2-Kontingenten an die Bürger, die dem Konsum Grenzen setzen, wie etwa vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vorgeschlagen[8], oder in Form der direkten Steuerung des Konsums, durch die Produkte mit einem „zu hohen“ Naturverbrauch schlicht verboten werden. Wolfgang Kessler etwa fragt, „ob das Tabu der Konsumfreiheit nicht doch angetastet werden müsste.“[9]

Noch deutlicher befürwortet etwa Niko Paech drastische Vorgaben zur Einschränkung des Konsums und der Konsumentensouveränität. Es ist bisher aber kaum absehbar, dass es für eine solche Strategie die notwendigen, über mehrere Legislaturperioden stabilen demokratischen Mehrheiten geben könnte. Ein Ausweg aus diesem Dilemma der Wachstumskritik ist nicht zu erkennen. Die Idee, die Wirtschaft mehr an „Suffizienz“ statt an „Effizienz“ zu orientieren geht zweifellos in die richtige Richtung, wenn man die zerstörerische Dynamik der bisherigen Produktionsweise eindämmen will. Wie das in einer offenen, demokratischen Gesellschaft umgesetzt werden soll, bleibt jedoch offen. Wer entscheidet, wann es genug ist mit dem Konsum, was konsumiert wird und welcher Lebensstil der ökologisch Richtige ist? In einer Demokratie braucht es dafür eine ständig erneuerte Legitimation. Und die ist schwer zu bekommen, wie die Erfahrungen aus den bisher versuchten Transformationspolitiken zeigen, ob in Deutschland, in Frankreich oder in den USA. Nicht auszuschließen, dass man irgendwann einmal zugeben muss, dass eine wirkliche Transformation nur mit demokratischen Entscheidungsmechanismen nicht zu machen ist.

Transformation in Trouble also – die ökologische Wende gescheitert, bevor sie richtig losging? Möglicherweise, vielleicht aber auch nicht.

Fundamentalkritiken wie die Wachstumskritik von Hickel und anderen bergen immer die Gefahr, dass sie scheinbar nur noch die Alternativen von Resignation im Sinne von „Es hilft ja doch nichts“ einerseits und radikalem Protest mit radikaler Aktionen andererseits lassen.

Eine Politik der kleinen Schritte und des „piecemeal engeneering“, wie es der Philosoph Karl Popper genannt hat, läuft in einer solchen Situation Gefahr, als zu schwach, systemaffirmativ und nicht problemlösend zu erscheinen. Andererseits ist nachhaltiger Fortschritt zum Besseren in der Geschichte meist nicht durch Disruption und Revolution entstanden, sondern aus dem von Max Weber als zentrale Tugend der Politik postulierten „langsamem Bohren von harten Brettern“. Bekanntlich ist seinerzeit auch die Geschichtsphilosophie des Marxismus daran gescheitert, dass sie meinte, man müsse in einem revolutionären Akt, die Vorzeichen der gesellschaftlichen Entwicklung umkehren und die Menschen im Zweifelsfall auch gegen ihren Willen zu ihrem Glück zwingen.

Im weiter bestehenden Kapitalismus kann man möglicherweise in Form einer wiederbelebten Gemeinwirtschaft und demokratisch verfassten Genossenschaften zumindest Inseln einer an Suffizienz und nicht mehr an Wachstum orientierten Wirtschaftsweise etablieren. Mit einem systematischen Ausbau des Recycling könnte man den Rohstoffverbrauch und Energieeinsatz der Produktion von Gütern reduzieren. Mit gesetzlichen Pflichten zur reparaturfreundlichen und langlebigen Gestaltung von Produkten, aber auch mit kleinen Initiativen wie kommunalen „Repair-Cafés“, könnte man ebenfalls Druck aus dem System nehmen. Mit einer ganzheitlichen Planung von Städten und Regionen, etwa dem Konzept der 15-Minuten-Stadt, könnte man den Verkehr reduzieren und sich von der fatalen Annahme eines ständig wachsenden Verkehrsbedarfs verabschieden, hinter dem der Ausbau des ja selbst keineswegs klimaneutralen öffentlichen Verkehrs immer nur hinterherhecheln kann.

Schließlich ist keineswegs ausgemacht, dass Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen in einem frühen Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung alle Fehler wiederholen müssen, die die reichen Länder des Nordens im Laufe ihrer Entwicklung gemacht haben. Bestimmte Entwicklungsstufen können auch einfach übersprungen werden. Neue Fabriken dort können mit der besten energieeffizienten Technik ausgerüstet werden. Entwicklungsländer können gleich an die neuesten Konzepte eines nachhaltigeren Wirtschaftens anschließen. In vielen Fällen ist das auch wirtschaftlicher, so dass es gerade bei noch begrenzten finanziellen Ressourcen attraktiv sein kann.

Der eher pessimistische Blick aufs große Ganze und der etwas optimistischere Blick auf die Verbesserungen im Kleinen müssen sich nicht auszuschließen. Der kritische Blick aufs Ganze bewahrt vor der Verblendung durch einen blinden Technik-Optimismus und vor dem Irrtum, mit Elektrifizierung, Wind- und Solarstrom werde die Wirtschaft automatisch nachhaltiger. Zum Realismus gehört eben auch die Einsicht, dass eine lebenswerte Zukunft auf dem Planeten ohne schmerzhafte Veränderungen und Wohlstandverluste nicht zu haben ist. Überschaubare Projekte, kleine Verbesserungen und innovative Maßnahmen zur Stärkung von Nachhaltigkeit können jedoch dazu beitragen, dass die Gesellschaft auch in einer scheinbaren Dauerkrise so etwas wie Selbstwirksamkeit erhält und stärkt. Deshalb braucht man beides – nüchternen Realismus, aber auch die Leidenschaft, mit vielen pragmatischen Bausteinen weiter an einer ökologischen Wende zu arbeiten, auch wenn es den ganz großen Wurf nicht geben wird.

[1] Jason Hickel: Weniger ist mehr. Wenn der Kapitalismus den Planeten zerstört und wir alle ohne Wachstum glücklicher sind, München 2022: Oekom

[2] Die ökologische Kuznetskurve ist eine Übertragung einer in den 1950er Jahren entwickelten Theorie des Wirtschaftsnobelpreisträgers Simon Smith Kuznets zur wirtschaftlichen Entwicklung auf den Bereich der Umweltökonomie. Kuznets ging davon aus, dass soziale Ungleichheiten im Zuge der Industrialisierung und des wirtschaftlichen Wachstums erst zunehmen und dann wieder abnehmen, ausgedrückt in einer umgekehrt U-förmigen Kurve zum Zusammenhang von wirtschaftlicher Leistung und Ungleichheit. Die in der ökologischen Kuznetskurve ausgedrückte Theorie geht davon aus, dass die Umweltbelastung mit der Wirtschaftsleistung in frühen Phasen stark ansteigt, um bei höherem Entwicklungsstand wieder zurückzugehen.

[3] Bernhard Ungericht: Immer-mehr und Nie-genug: Eine kurze Geschichte der Ökonomie der Maßlosigkeit, Marburg 2021: metropolis

[4] Mathias Binswanger: Der Wachstumszwang. Warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben, Weinheim 2019: Wiley-VCH, S. 246

[5] Niko Paech: Befreiung vom Überfluss – das Update, München 2025: Oekom

[6] Wolfgang Kessler: Das Ende des billigen Wohlstands. Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört, Oberursel 2023: Publik Forum Verlag, S. 24; ähnlich auch Elmar Altvater: Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Münster 2006: Westfälisches Dampfboot, S. 219

[7] Hickel a. a. O., S. 279

[8] Das Institut schlägt vor, das jeder Mensch das Recht zugesprochen bekommt, durch seinen Konsum drei Tonnen CO2 pro Jahr auszustoßen, ob nun direkt mit dem Auto oder der Ölheizung oder indirekt durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, etwa Bahn- oder Flugreisen, und den Kauf von Produkten, bei deren Herstellung ja zwangsläufig in der Produktion selbst, bei den Vorprodukten und bei der Gewinnung der erforderlichen Rohstoffe CO2 ausgestoßen wird. Diese CO2-Kontingente sollen handelbar sein. Wer also sparsam lebt könnte seine freien Emissionsrechte verkaufen, wer partout mit dem SUV zum Einkauf fahren und mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen will, müsste dann Emissionrechte nachkaufen. Nur mit dieser Begrenzung auf drei Tonnen pro Jahr könne die Gesellschaft innerhalb der Grenze der ökologischen Tragfähigkeit der Erde bleiben.

[9] Kessler a. a. O., S. 104

Titelfoto: Tumisu / Pixabay

Lieber Herr Schulze-Böing,

ich glaube, Europa ist – im eigentlichen Sinn – vollendet, wir müssen bis auf Weiteres nur bewahren. 500 Millarden jährliches Erbe allein in Deutschland helfen dabei. Kurz – was in Ihrem Text noch wie eine universale Diagnose klingt, ist nur eine europäische Selbstbeschreibung. Die ökologische Dynamik verschiebt sich längst anderswohin. Die Dekarbonisierung ist kein moralisches Projekt mehr, sondern eine geopolitische Tatsache. China, Indien, Indonesien oder Vietnam transformieren, nicht aus Einsicht, sondern aus Notwendigkeit – mit widersprüchlichen, aber realen Erfolgen. In Asien entsteht, mit allen ökologischen und autoritären Schatten, eine neue industrielle Basis der grünen Ökonomie.

Der globale Süden ist nicht länger Nachzügler, sondern Labor der ökologischen Moderne. Wachstum, Armut und Nachhaltigkeit werden auf eine Weise ausgehandelt werden, die im europäischen Diskurs teilweise regelrecht abgewehrt wird. Davon ist Ihr Text bei aller Abwägung nicht ganz frei.