– On Demand: 100-mal mit dem Hopper im Selbstversuch durch den Kreis Offenbach –

Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) plant und organisiert den ÖPNV kreisweit. In einem Ballungsraum in dem die Menschen über Gemeindegrenzen hinweg arbeiten, einkaufen, in der Freizeit Kultur und Sport erleben, ist ein solcher „Zentralismus“ für Bus und Bahn unverzichtbar und konfliktbehaftet geleichermaßen. Die Gemeinden werden am Ende für ein Minus aufkommen müssen, egal in welcher Höhe. Sind die Bürgermeister gezwungen, wegen der Fehlbeträge freiwillige Leistungen zu streichen oder Steuern zu erhöhen, droht ihnen die Wut der Wähler. Der Konflikt ist ein Klassiker. Und unser Autor und ÖPNV-Experte Matthias Müller hat ihn in einem monatelangen Selbstversuch mit dem nicht unumstrittenen On-Demand-Projekt Hopper im Wortsinn 100 mal erfahren, dokumentiert und parallel dazu deutschlandweit viele Verkehrsbetriebe, die auf Ruftaxi umgestellt haben, nach ihren Erfahrungen befragt. Hintergrund: Im Kreis Offenbach stellen Kommunen gerade Buslinien ein. Künftig soll in ausgewählten Stadtteilen eben jener Hopper, ein sechs- bis achtsitziger Van, die Beförderung der Passagiere übernehmen.

Müller war bis zur Rente Pressesprecher der Stadt Offenbach, ist diplomierter Volkswirt mit Nebenfach Verkehrspolitik. Eine Magisterarbeit an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer schrieb er im Jahr 1978 über das Thema: „Einnahmenaufteilung in Verkehrsverbünden“. Persönlich fährt er meist mit dem ÖPNV, auch im Urlaub, dann quer durch Länder und Kontinente.

Neues Level im Nahverkehr?

Copyright Pineda/kvgOF.

Bei Anruf Bus? Von Haustür zu Haustür befördern Limousinen, per App geordert, Passagiere. Ein Versuch, auf den heute eindeutige Antworten noch zu früh sind: Ist der neue Shuttle-On Demand-Service ein Turbo Richtung Verkehrswende oder nur als des Kaisers neue digitale Kleider ein Placebo? Katapultiert die Droschke auf Monatskarte den ÖPNV auf das nächste Komfortlevel, wie Optimisten versprechen, oder behalten die Skeptiker recht, die befürchten, der Minibus ohne Fahrplan ende in einer finanzielle Sackgasse ohne Wendehammer? Erste Ergebnisse der Modellversuche mit dem Umstieg auf Rufbusse in Städten und Gemeinden liegen vor: Die anfängliche Euphorie scheint verflogen. Eine ernsthafte Debatte über das Pro und Contra eines staatlich subventionierten „Uber“ beginnt.

Geld macht sinnlich. Stets aufs Neue inspirieren subventionierte Millionen das Kopfkino in den Chefetagen von Verwaltung und freier Wirtschaft. „On Demand Shuttle“ nennt sich der neue Zaubertrank. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Minibus. Per App bestellt, ohne feste Route, Fahrplan und Wartehalle. Von mindestens 200 Haltepunkte in jeder Gemeinde, also von Haustür zu Haustür. Die bequemen Vans sind auf volkstümliche Kosenamen getauft: ISI, Bussi, efi, Loop in Nordrhein-Westfalen, SiGGi, Emil, Colibri, HeinerLiner im südlichen Hessen oder fips, rider und hey!move in Baden-Württemberg. Ein Klick aufs Smartphone genügt, um eine der komfortablen Droschken „heranzuwinken“. Kredit- oder Scheckkarte vorausgesetzt, denn die Fahrt kostet einen Zuschlag zur Monatskarte, im Kreis Offenbach 1,50 Euro. Die Finanzierung dieses Projektes sichern überall in Deutschland in den ersten drei vier Jahren üppige Landes- und Bundeszuschüsse. Für die einen ist die meist elektrogetriebene Flotte der Heilsbringer auf dem Weg zur Klimaneutralität, andere ketzern wie der Grüne Münsterer Ratsherr Maximilian Brinkmann-Brand in den Westfälischen Nachrichten über „ein öffentlich subventioniertes Taxisystem“.

Im Internet liest sich die Keylist zur Anfrage „Bus – On-Demand“ wie das Who-is-Who der Welt von Morgen. Die Treffer vereinen Zukunftsforscher und Start-ups, visionäre Projekte, die Websites von Consultants mit dem Stempel „Smart City“ rechts oben als Gütesiegel. Mit dabei: Ministerien und Verkehrsbetriebe, deren Presseabteilungen Verben im Futur II konjugieren, aber auch Verbände von Bus, Bahn und Taxi. On top reichlich Elfenbein aus Universitäten und Wissenschaft, alle in der Hoffnung auf ein XXL-Stück aus dem Staatskuchen. Ein staatseigenes Füllhorn nährt die Flut an Modellversuchen. Allein der RMV verfolgt zehn Projekte in über drei duzend Gemeinden. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität hat in den vergangenen Jahren in 15 Regionen Deutschlands On-Demand-Angebote nebst Auto, Fahrer und Logistik mit rund 250 Millionen Euro gefördert. Daneben zahlen EU und Länder für eine Vielzahl von weiteren Projekten. Ein Try and Error nach Tonnage.

Subvention prägt das Bewusstsein

Euphorie ist mit am Start, wenn Bürgermeister das Sammeltaxi auf die erste abgasfreie Runde in der digitalen Welt starten. Gemeinsam überbieten sich die Verkehrsbetriebe wenige Monate später beim medialen „Haut-den-Lukas-Contest“- mit Zahlen über den exorbitanten Zuwachs an Fahrgästen und Heerscharen zufriedener Kunden. Mit dem Ende der Förderkulisse schwindet die Zuversicht. Von Betriebsjahr zu Betriebsjahr werde die Einschätzung der tatsächlichen Kosten realistischer, bilanzierte nüchtern der Verband „Pro Bahn und Bus“ der sonst jeden eingesparten Weg mit dem Auto bejubelt, im Heft 139 seiner Zeitschrift „Hessenschiene“.

Anfangs überdecken die Subventionen von Bund und Ländern den kommunalen Zuschussbedarf für das neue Gefährt. Manch Kämmerer freut gar ein gutes Geschäft. Geschickt inszeniert erspart das Modell „On Demand“ in den ersten drei bis vier Jahre die Finanzierung der eigenen Verkehrsbetriebe. Oberflächlich betrachtet. Beispiel: Als die Stadt Mühlheim 2023 ihren mehr oder minder schlecht gemanagten Busbetrieb einstellte und fortan mit von Bund und Land hoch subventionierten Vans Fahrgäste in die Stadtteile transportierte, reduzierte sie den Zuschuss an den Betreiber – die eigenen Stadtwerke- für drei Jahre um jeweils eine Million Euro. Ein Deal, dem die klammen Kommunen gerne die Hand reichen, mit den Stimmen von schwarz über rot bis grün.

Endet die Modellphase, dann müssen die Finanzverwalter die Fehlbeträge für den Rufbus aus dem eigenen Etat ausgleichen. Ihren Schlachtgesang „jetzt müssen Land und Bund einspringen“, skandieren sie nur wenig später in oft geübter Routine und trauter Einigkeit. Ob der Hessische Verkehrsminister Kaweh Mansoori für On-Demand-Angebote weiter gnädig Manna regnen lässt, scheint bei den finanziellen Dimensionen für ein flächendeckendes Angebot aber ungewiss. Gegenüber bloghaus.eu erläuterten die Fachabteilungen des Ministeriums detailliert die Vorzüge eines Ruftaxis. Die Frage aber, ob er den Bitten nach weiteren Sterntalern für das Projekt erhöre, beantwortete der Minister trotz mehrmaliger Bitte nicht.

Versiegt das Füllhorn, enden oft auch die mit viel Euphorie begonnenen Modellvorhaben abrupt. In Münster, Köln, Leverkusen, Gronau oder Kleve, um nur einige Beispiele zu nennen, haben Verkehrsunternehmen sofort nach der letzten Million aus Berlin die Reißleine gezogen. Statt der Ruftaxis verkehren wieder die alten, eilig entstaubten Busse. Darmstadt reduzierte den On-Demand Service drastisch, nachdem zuvor Fördermittel und Zuschüsse von 2020 bis 2024 in Höhe von 2,45 Millionen Euro durch den Bund und 3,34 Millionen durch das Land Hessen verfeuert sind. „Die Änderungen im Betriebsablauf sind notwendig, da Zuschüsse und Fördermittel zum Ende des Jahres 2024 ausgelaufen oder reduziert worden sind“, antwortet die Pressestelle der HEAG AG, die den ÖPNV dort verantwortet. Auch in der Modellkommune Hannover fährt das Projekt vorläufig nur für weitere zwei Jahre auf Bewährung.

Siehe auch Erläuterung: Wenn die Rechnung nicht aufgeht

So many roads to take

Im Kreis Offenbach leben mehr als 350.000 Menschen. Sein Bruttoinlandsprodukt betrug 2022 etwa 46.000 Euro pro Einwohner. Nur die Städte in unmittelbarer Nachbarschaft zu Frankfurt gelten als wirtschaftsstark. Andreas Maatz ist seit dem Jahr 2010 Geschäftsführer der 1992 gegründeten Kreis-Verkehrs-Gesellschaft Offenbach GmbH (kvgOF). Deren Bilanzsummer 2024 beläuft sich auf 14,6 Millionen Euro. Die kvgOF setzt auch nach dem bevorstehenden Ende der Anschubfinanzierung durch Bund, Land und Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weiter auf On-Demand Angebote. Im Jahr 2022 hat der Kreis einen neuen Nahverkehrsplan verabschiedet. In dem Konzept ist das seit dem Jahr 2019 im Ostkreis getestete Ruf-Taxi neben S-Bahn und Bus als dritte Säule im Nahverkehr flächendeckend verankert.

Die kvgOF hat mit dem Nahverkehrsplan der einst munter nebeneinander existierenden und unkoordinierten Linienvielfalt der Gemeinden ein Ende bereitet. Die Fahrpläne auf den drei S-Bahn-Linien bestimmt der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Den zwischenörtlichen Nahverkehr und die Bedienung in den Gemeinden verantwortet heute die kvgOF. Für die Leistungen in die Stadtteile setzt das Unternehmen auch Rufbusse, die „Hopper“, ein. Mit 31 Millionen Euro subventionieren Bund und Land Hessen das On Demand Angebot im Kreis Offenbach.

Seit der ersten Fahrt ist der Einsatz des Hopper in den 13 Gemeinden der Kreis Offenbach umstritten. Marius Schwabe, CDU-Fraktionsvorsitzender in Mühlheim: „Aus Sicht unserer Stadt leistet ….der Hopper einen ergänzenden Beitrag zur Mobilität, insbesondere dort, wo klassische Linienverkehre an ihre Grenzen stoßen. Eine regelmäßige Bewertung von Nutzen, Kosten und Alternativen erscheint dabei mit Blick auf die kommunalen Rahmenbedingungen sinnvoll“. Kritische Stimmen kommen aus den Reihen der FDP. Andreas Frache vom Ortsverband Neu-Isenburg: „Es erscheint zwar für die Bürger im ersten Moment attraktiv, hier den Komfort eines Taxis zum Preis des ÖPNV genießen zu können. Jedoch ist das System sehr teuer und ineffizient. Die hierfür aufgewendeten Millionen fehlen an anderer Stelle und viele Kommunen haben aktuell größte Probleme, die wesentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge darstellen zu können“. Für Natascha Bingenheimer von den „Bürgern für Dreieich“ können On-Demand-Verkehre wie der Hopper „einen regelmäßig fahrenden (Klein-)Bus nicht ersetzten. Sie sind vielmehr der Vorwand, um weitere Streichungen beim ÖPNV im Hinblick auf Streckennetz und Taktung durchzusetzen“.

Wenn Ende 2025 Bund und Land letztmals Subventionen für den Hopper überweisen, muss das Projekt im Jahr darauf fest auf zwei Beinen stehen. Andreas Maatz ist sicher, dass er und sein Team dem Hopper ohne Holperer weiter auf seine Runden schicken können. Ein Ende von On-Demand wie in anderen Regionen sieht er nicht. Maatz hat sein Konzept in einem Gespräch gemeinsam mit dem Verkehrsdezernenten des Kreises Offenbach, Alexander Böhn, im Bloghaus-Interview vorgestellt. Geschäftsführer und Dezernent setzen auf Kundennähe sowie ihren fast täglichen Blick auf Angebot und Nachfrage, die Bereitschaft zur Veränderung inklusive. Maatz: „Die anderen (Modellregionen) kümmern sich nur marginal darum, was draußen passiert“. Sein Leitbild: Nicht die Vorgaben der kvgOF bestimmen das Angebot, sondern die Bedürfnisse der Kunden. Das unausgesprochene Ziel: Noch drei, vier Jahre die Defizite aushalten, bis autonomes Fahren die hohen Personalkosten des On Demand Service zu einer vernachlässigbaren Größe schrumpfen lässt.

Drei Themen bestimmen den Diskurs um On-Demand-Verkehre: die Kosten, Nutzergruppen mit divergierenden Interessen und der Joker „Autonomes Fahren“. Zu dem Gespräch über die Zukunft des Hoppers haben Maatz und Böhn in die kvgOF-Geschäftsstelle unmittelbar neben der S-Bahn-Station „Dietzenbach Mitte“ eingeladen. Der Ort – ein Verkehrsknoten zwischen Zug, Bus und Hopper – ist zugleich ein Symbol für den komplexen Auftrag der kvgOF. Drinnen deuten die offenen Türen zwischen Verwaltung und Kundenzentrum auf eine Verzahnung zwischen Planung und Alltag.

Limits gegen Kosten

Hohe Aufwendungen, vor allem für Personal, werden den Ruftaxis in vielen Modellregionen zum Verhängnis. Dr. Christian Mehlert vom Planungsbüro KCW und Martin Weißhand vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) nennen in einer Veröffentlichung von Pro Bahn für das Ruftaxi einen fünfmal höheren Zuschussbedarf pro Fahrgast als beim Bus. Die Pressestellen der Verkehrsbetriebe von Münster, Leverkusen, Gronau oder Rostock beziffern auf Anfrage ein ähnliches Kostenverhältnis. Die Stadt Köln, die jüngst ihre On Demand Angebote eingestellte, spricht gar von 26 Euro Unterdeckung pro Fahrgast im Ruftaxi gegenüber sechs Euro im Bus.

Die grüne Mehrheit in Münster in Westfalen hat den Rufbus „Loop“ gestoppt, weil der Kostendeckungsgrad bei etwa sieben Prozent lag (beim Bus dort aktuell 70 Prozent). In der Diskussion um die Zukunft der On Demand Verkehre in anderen Modellregionen ist von der jeweiligen Opposition immer wieder zu hören, wenn die Gemeinden am Monatsende die Beförderung mit Taxiunternehmen oder „Uber“, abrechnen würden, sparten sie viel Geld. In der Tat: Beim Selbstversuch „100 x Hopper“ hätte, so parallele Anfragen, der Preis für die Fahrt mit „Uber“ deutlich unter dem Subventionsbedarf für den Hopper gelegen.

Die Beförderung eines Fahrgastes kostet den Kreis Offenbach laut kvgOF On-Demand nach Abzug der Subventionen aktuell 4,44 Euro. Ab dem Jahr 2026 wird der Zuschussbedarf pro Buchung, so der Forecast, auf 10,20 Euro steigen. Etwas mehr als 700.000 Passagiere nutzen derzeit den Hopper pro Jahr. Das bedeutet ab 2026 einen Ausgleich von 7,5 Millionen Euro, der nicht ausreichen wird, wenn die Nachfrage steigt, weil weitere Stadtbuslinien gekappt werden. Ohne Gegensteuern müsste der Kreis Offenbach bald einen Fehlbetrag von 15 und mehr Millionen allein für den Hopper auf die Gemeinden umlegen. In dieser Vorausschau ist die Neuvergabe der Leistungen nach einer Ausschreibung in zwei bis drei Jahren noch nicht berücksichtigt.

Dank Bundes- und Landesmitteln liegt der Kostendeckungsgrad für das Ruftaxi im Kreis Offenbach heute bei 60 Prozent. Entfällt der Ausgleich 2026 verringert er sich, so die Einschätzung der kvg-OF-Verantwortlichen auf etwa 20 Prozent. 80 Prozent seiner Kosten muss dann von den Gemeinden aufgebracht werden. Viel Stoff für eine Kontroverse um das Gemeinwohl. Fußnote: Der Hopper verkehrt oft in Stadtteilen, deren Busse zuvor schwach ausgelastet waren und deren Erträge auch nur zu 30 bis 40 Prozent einen Beitrag zu den Aufwendungen liefern. Der Einwand von Maatz, man könne den Aufwand für den Hopper in abgelegenen kleinen Stadtteilen nicht mit den Zuschüssen auf gut ausgelasteten Linien vergleichen, ist nachvollziehbar.

On-Demand Angebote in Deutschland sind keine Sammeltaxis wie sie Urlauber aus der Türkei kennen. Sie warten nicht bis der letzte Platz besetzt ist bevor sie losfahren, sondern starten zügig nach einer Bestellung mit der Hoffnung in der Zwischenzeit mögen sich weitere Fahrgäste für eine ähnliche Route im System anmelden. Der Algorithmus lenkt das Fahrzeug auf eine Strecke, die Fahrgastzuwachs erwarten lassen. Meist vergeblich. Dieses Pooling genannte Verfahren lohnt offenbar nur zur Rushhour. Über den Tag sind die Vans im Kreis Offenbach im Schnitt mit 1,5 Passagieren besetzt. Bei seinen 100 dokumentierten Fahrten innerhalb von drei Monaten im Kreis Offenbach saß der Autor dieses Berichtes 56-mal allein im Fahrzeug. 20-mal wurde er auf einer mehr oder eher minder langen Teilstrecke von einem weiteren Fahrgast begleitet. Nur siebenmal wurden bei diesem Test drei Personen gleichzeitig befördert und zweimal gar vier.

Das Hauptproblem sind Leerkilometer: Das Ruftaxi kommt bis zur Haustür. Es wartet auch mal an einem Sonntagmittag vor dem Festplatz am Waldrand 15 Minuten bis der Fahrgast den letzten Schluck genossen hat. Die Anfahrtsroute inklusive Besetzung kann auf der App nachverfolgt werden. Während des Selbstversuchs kam der Wagen oft 6.3 Kilometer leer vom Bahnhof Obertshausen, um den Autor aus dem Markwald 1.500 Meter weit zum Bahnhof Mühlheim zu transportieren. Ähnliche Erfahrungen gab es auch in anderen Gemeinden im Kreis, beispielsweise in Dreieich. Die kvg-OF gibt die Zahl der Leerkilometer mit 48 Prozent der Gesamtleistung an. Auch in anderen Gebieten transportieren die On-Demand Shuttles in fünfzig Prozent der Fälle nur wohl temperierte (statt der immer als „heiß“ zitierten) Luft.

Ein Hopper im Kreis Offenbach befördert im Schnitt 3,4 Passagiere pro Fahrerstunde. Das ist im Vergleich zu ähnlichen Projekten ein hoher Wert. Die Zahl bedeutet, dass drei Personen einsteigen, um jeweils drei vier Kilometern zu reisen, also für fünf bis zehn Minuten. 3,4 Passagiere pro Stunde bedeutet aber auch, dass das Fahrzeug mindestens dreißig Minuten ungenutzt unterwegs ist.

Ein weiterer Schwachpunkt des Poolings: Der Algorithmus, der über die Fahrten bestimmt, achtet auf eine baldige Abfahrt. Das bedeutet auf der „Hopper-Rennbahn“ zwischen Mühlheim und seinem südlichen Stadtteil Lämmerspiel: einem regulären Bus können zwei oder drei Ruftaxis, jeweils mit einer Person besetzt, im drei Minuten Abstand folgen. Diese Erfahrungen decken sich mit der Evaluation in anderen Modellregionen. Für die Parallelnutzung im Van statt im Bus gibt es rationale Gründe: Der Hopper kostet zwar 1,50 Euro extra. Dafür sind die Fahrzeuge bequem, immer gut gepflegt und angenehm klimatisiert. Die Fahrer sind meist freundlich, agieren defensiv im Straßenverkehr. Selten lärmen Kinder, nur gelegentlich nerven Dauertelefonate der Chauffeure oder deren Faible für Weltnusik.

Die kgvOF nennt dagegen in Ihren Analysen Zahlen, die eine Doppel- oder Dreifachbedienung von Strecke als ein Randproblem erscheinen lassen. Weniger als 30 Prozent der Fahrten hätten durch den regulären Linienverkehr bedient werden können. Aber auch für diese Fahrten sei der Hopper eine wesentlich komfortablere und schnellere Alternative, da ein Drittel der Fahrten mindestens einen Umstieg bedingt oder mit dem Bus mehr als 15 Minuten länger gedauert hätten. Mehr als 40 Prozent der Fahrten durch den Hopper bedeuteten laut kgvOF eine mindestens 15 Minuten geringerer Wartezeit. Nur für vier Prozent der Hopper-Fahrten hätte es eine ähnlich attraktive Linienalternative gegeben.

Andreas Maatz weiß um die Risiken wachsender Defizite. Der Fehlbetrag der kgvOF ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Auf rund neun Millionen Euro. Ein Grund für diese Unterdeckung: die Übernahme des Stadtbusverkehrs von den Gemeinden deren Aufwendungen sanken. Bis 2030 rechnet Maatz mit einem Fehlbetrag von 25 bis 28 Millionen Euro pro Jahr für die KVG. Kostentreiber wird die Umstellung auf Elektromobilität sein.

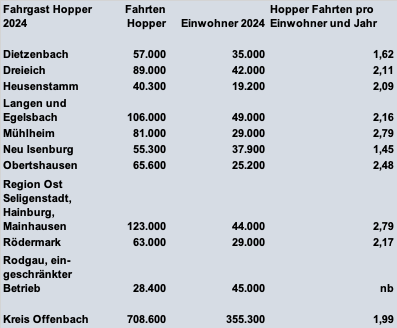

708.600 Beförderungen im Jahr 2024 mit dem Hopper im Kreis Offenbach bedeuten bei 358.000 Einwohnern: Von ihnen hat jeder im Schnitt nur zweimal im Jahr das Ruftaxi genutzt. Die Zahl der Nutzwagenkilometer ist im Kreis Offenbach für den Bus mit etwa 3,7 Millionen etwa doppelt so hoch wie für den Hopper mit 1,9 Millionen. Keine guten Quoten, wenn wachsende Defizite via Kreisumlage die Etats der Kreisgemeinden belasten und die Bürgermeister dort mit ihren Bürgern über Leistungskürzungen und Steuererhöhungen sprechen müssen. Vielen Städte im Kreis, beispielsweise Dietzenbach oder Rodgau, haben sich bereits heute „Unterkante Oberlippe“ verschuldet. Zusätzliche Geldforderungen von mindestens 15 Millionen für die Kreisverkehrsgesellschaft Jahr 2030 bedeuten im Schnitt eine Million Euro mehr pro Stadt. Geld, das die Kommunen nicht haben.

Leere oder volle Fahrzeuge je nach Tageszeit gehören zum Alltag bei Bus und Bahn im Nahverkehr. Aber wenn jeder Einwohner einer Stadt im Jahr nur zweimal den Hopper nutzt, wird vor Ort jeder Punkt Grundsteuererhöhung in Relation zur der Zahl der Passagiere auf Extratour im Hopper gesetzt: Kosten contra Gemeinwohl.

Die Chefetage um Andreas Maatz hat reagiert. Ihr Maßnahmenpaket ist keine Notbremse aber ein deutliches Zeichen, dass sich Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Risiken bewusst sind:

- Das Defizit für den Hopper soll auf acht Millionen Euro pro Jahr limitiert werden.

- Ein weiteres Bollwerk: 15 bis 20 Prozent der Fahrleistung des Hopper sollen eingespart werden, möglicherweise in den Nachtstunden.

- Wenn diese Einschnitte nicht ausreichen, drohen weitere Einschränkungen.

- Im Westkreis werden schon heute keine Bestellungen mehr für die Fahrt im Hopper angenommen, wenn gleichzeitig eine Verbindung mit Bahn oder Bus möglich ist. So werden Parallelfahrten vermieden. Diese Regel wird zeitnah auch im Ostkreis gelten.

- Überörtliche Buslinien werden wieder Umwege über einzelne Stadtteile machen, um so das On Demand Potential deutlich zu reduzieren. So wird beispielsweise die Einstellung der Buslinie im Markwald in Mühlheim, die im Dezember 2025 geplant war, zurückgenommen

- Maatz will auch nicht ausschließen, dass auf einzelnen Relationen der Hopper wieder wie ein Anrufsammeltaxi eingesetzt wird, beispielsweise in Verkehrsschwachen Zeiten am Bahnhof. Anrufsammeltaxis waren bis zu ihrer Ablösung durch den Hopper gut geübte Praxis im Kreis Offenbach in den Abend- und Nachtstunden. Städte, die On Demand weider aufgeben, nutzen diese Form der Beförderung als Ersatz. Die kleinen Busse mit zehn Sitzen und drei vier Stehplätze und Platz für einen Kinderwagen oder ein Rad verkehren nach einem festen Fahrplan. Ihre Route bestimmt der Fahrgast, der sie auch telefonisch vorbestellen kann. Ortskenntnis und Lebenserfahrung der Chaufeure konnten sich bei der Route allemal mit der KI des GPS messen.

Limousinen-Service statt Elterntaxi

Die Zahl der Pendler im Kreis Offenbach nahe Frankfurt ist hoch. (92.000 Auspendler versus 79.000 Einpendler jeweils 2024). Ein schneller ÖPNV -auch zum Flughafen- ist wichtig im Wettbewerb um Wohnen und Arbeit. Ein Ergebnis der Evaluation in anderen Modellregionen: Im Alltag ist der Übergang zwischen On Demand, also einer Linie ohne Fahrplan, und einem auf die Minute getakteten (S-Bahn) System problematisch. Anschlüsse zwischen den Ruftaxi und Schiene werden regelmäßig verpasst.

Beim Versuch „100-mal Hopper“ brauchte das Ruftaxi zwischen zwei und 35 Minuten zwischen Bestellung und Ankunft je nach der aktuellen Nachfrage und der Zahl der besetzten Fahrzeuge. Schlechte Karten für jene, die auf dem Weg zur Arbeit, zum ICE in Frankfurt oder zum Flieger zu einer festen Zeit eine S-Bahn erreichen müssen. Um die Route wird jeden Morgen neu gewürfelt. Zu viele Unbekannte. Zwar biete, so Maatz, die kgvOF-App die Option einen Hopper mit einer festen Ankunftszeit am Ziel zu bestellen. Der Preis für den Kunden: er muss deutlich früher aus dem Haus, weil die Abholzeit wegen der Unwägbarkeiten vorverlegt wird. Mit der Umstellung auf den Hopper füllen sich die Parkplätze an den Bahnhöfen wieder zu sehr früher Stunde.

Natascha Bingenheimer nennt ein weiteres Problem für den Berufsverkehr, wenn gleichzeitig viele Menschen zur S-Bahn streben: „Das Platzangebot beim Hopper ist für Dauernutzer wie Pendler zu beschränkt“ so die Fraktionsvorsitzende der Bürger für Dreieich. Für Pendler, deren Quartier vom Bus nicht mehr angefahren wird, bedeutet die „Alternative Hopper“ zusätzliche Kosten. 1,50 Euro pro Fahrt verdoppeln schnell den Preis für Monatskarte oder Deutschland-Ticket. Da der Hopper kein Glied in der Transportkette ist, wird sein Weg von der Fahrplanauskunft nicht angezeigt. Und wenn der Anschlusszug verpasst wird, besteht kein Anspruch auf Erstattung des Fahrpreises für den ICE.

Eng wird es für die Hopper-Kunden, wenn Berufs- und Schülerverkehr konkurrieren. Bis zur ersten Schulstunde und gegen 13 Uhr sind die Droschken regelmäßig für eine Stunde ausgebucht. Viele Jungen und Mädchen (technikaffine Natives mit schnellen Fingerndem gesetzten Altere überlegen) steigen mit ihrem ordentlich bezuschussten Schülerticket vom mit noch mehr Euro geförderten Schulbus auf den hoch subventionierten Hopper um. Limousinen-Service statt Elterntaxi.

Den Hang zur Exklusivität zum Preis von eins fünfzig auf dem Weg zum Gymnasium bestätigen auch Hopper-Chauffeure. Viele Pennäler, so ihre Einschätzung, ziehen die Ruhe im Hopper der hektischen Fahrt im Schulbus vor. Und: der Hopper ist zuverlässig während Omnibusse für die Pennäler gelegentlich aus Fahrermangel nicht verkehren. Ein Komfort, der bei der Abrechnung den Gemeinden teuer zu stehen kommt. Die Pointe: Während der Hopper Schulbuben durchs Städtchen karrt, empfiehlt die App jenen Passagieren, die vergeblich auf den Hopper warten, den Schüler-Verstärkerbus zu nutzen.

In der Debatte über die Einstellung von On Demand Angeboten in Münster bemängelte die Politik, dass die Hopper zu wenig von älteren oder Mobilitätseingeschränkten Menschen genutzt wird, dafür eher von Jüngeren, denen 250 Meter Weg zum nächsten Buswartehäuschen zuzumuten sei. Viele Experten schätzen außerdem den oft propagierten Umstieg vom Auto auf den Rufbus als „übertrieben“ ein. Bei einer Fahrgasterhebung gaben 62 Prozent der Befragten an, dass sie ohne LOOPmünster den Weg mithilfe des Busses, des Fahrrads oder zu Fuß zurückgelegt hätten. „Mit dem Loop sind Menschen unterwegs die auch Fahrrad fahren können“, bilanzierte Volt-Ratsherr Martin Grewer. Die Nutzer in der Altersgruppe bis 29 Jahre sind in der westfälischen Kommune deutlich überrepräsentiert, während Menschen über 70 Jahren bei der Nutzung des Ruftaxis, so die Befragung der Fachhochschule Münster, stark unterrepräsentiert sind.

Junge Menschen nutzen, so die Beobachtung bei „100-mal Hopper“ auch im Kreis Offenbach überproportional das Sammeltaxi, nicht nur auf dem Weg zur Schule. Ein Plus: In den Nachtstunden, auf der Heimfahrt von der Disco, lässt das Angebot viele Eltern ruhiger schlafen.

Ältere Menschen nehmen, so die Beobachtung auf den vielen Fahrten das Angebot kaum in Anspruch. Dabei haben viele Verantwortliche mit den Interessen der Zielgruppe „Senioren“ mit dem Versprechen „Uneingeschränkte Mobilität“ für das neue Angebot geworben. So schrieb der Mühlheimer Bürgermeister Dr. Alexander Krey am 31. März 2025 in einer Mail „Insbesondere ältere Menschen schätzen das System“. Eine Aussage, die sich mit den Nutzerzahlen nicht belegen lässt. Eine Stichprobe der kvgOF ergab, dass der Anteil der über 65jährigen Hopper-Nutzer sich bei zwölf Prozent eingependelt hat. Der Anteil dieser Seniorengruppe an der Bevölkerung im Kreis Offenbach liegt doppelt so hoch. Aber trotz der unterdurchschnittlichen Nachfrage. Für viele Senioren sind die Vans ideal für die Fahrt zum Supermarkt, dem Arzt oder zur Reha.

Pendler, Schüler, Senioren: On Demand Angebote tun sich schwer, ihre Zielgruppen zu definieren. Konflikte, Ungereimtheiten sind programmiert, wenn die Verantwortlichen glauben, ihr Angebot an Einzelinteressen ausrichten zu müssen. Erfahrungen aus anderen Modellregionen zeigen: On Demand punktet bei innerörtlichen umsteigefreien Relationen.

Spiel ohne Fahrer ein Game-Changer?

Der hohe Anteil an Leerkilometern und nur knapp über drei Beförderungen pro Stunde sind Symptome für eine wesentliche Shuttle-on-Demand-Schwachstelle: das Personal. Die Kosten für die Chauffeure, Planer und für die Mitarbeiter im Back-Office liegen pro Fahrgast deutlich über denen anderer Transportsysteme: 1,5 Passagiere pro Tour und die Hälfte der Leistung für Leerkilometer machen die Lohnkosten zum bestimmenden Faktor. Die Ausgaben für die Fahrer und das übrige Personal liegen für den Hopper im Kreis Offenbach bei 70 bis 75 Prozent. Das entspricht dem Durchschnitt ähnlicher Modellvorhaben.

Die Wagenlenker verdienen nicht üppig: etwa 14,80 Euro die Stunde. Mit Lohnnebenkosten dürfte die Aufwendungen für das beauftragte Unternehmen bei etwa 45 bis 50 Euro pro Stunde liegen. Die Vergütung übersteigt heute um etwa zwei Euro pro Stunde den Mindestlohn. Dieser beträgt bald knapp 15 Euro. Auch wenn viele im Nebenjob fahren, stellt sich die Frage, ob das Gehalt nicht deutlich steigen müsste, um weiter ausreichend Personal gewinnen zu können. Die kommende Ausschreibung zur Neuvergabe der Hopper-Leistungen wird spannend.

Der Kreis Offenbach und die kvgOF setzen auf autonomes Fahren, um die Aufwendungen im Griff zu behalten. Gemeinsam mit dem RMV ist der Kreis Offenbach nebst kvgOF Partner im Kira Netzwerk. Kira steht für „KI-basierter Regelbetrieb autonom fahrender On-Demand-Verkehre“. Dieses Netzwerk hat das Ziel, den Verkehr mit den Rufbussen in das bestehende ÖPNV-Netz zu integrieren. Keine Spielerei wie in der Stadt Monheim, wo fahrerlose Busse im Schritttempo ein paar hundert Meter durch die City bummeln. Sondern ein Betrieb mit Vans, die theoretisch autonom Tempo 130 Kilometer pro Stunde fahren könnten. Bereits heute verkehren im Gebiet zwischen dem Ostkreis Offenbach und Darmstadt selbstfahrende Wagen, ein Versuch, der bisher registrierten Nutzern vorbehalten war.

Für den CDU-Kreisbeigeordneten und Verkehrsdezernenten Alexander Böhn bedeutet autonomes Fahren „eine ganz andere Wirtschaftlichkeit“ für den Hopper. „Wir haben Glück gehabt, dass wir bei dem Pilotprojekt dabei sind.“ Es sei „ein Riesenkampf“ bis zur Zulassung durch die Genehmigungsbehörden gewesen. „Wir haben auch beschlossen, bei der nächsten Stufe dabei sein zu wollen. Und ich denke, das wird noch mal Meilenstein sein“. Andreas Maatz rechnet damit, das ab Ende 2030 die ersten Hopper im Regelbetrieb ohne Chauffeur ihre Passagiere befördern.

In den Kalifornien ist die autonome Technik schon heute Realität. In Deutschland wird sie in einigen Regionen erprobt. Neben kira ist auch Albus in Burgdorf bei Hannover zu erwähnen. Hier bedienen die Fahrerlosen Mini-Busse seit wenigen Tagen eine acht Kilometer lange Teststrecke mit Tempo 40 km/h.

Hinter der revolutionären Technik stehen aber auch Fragezeichen:

- Personalkosten werden bislang bei allen Versuchen nur rudimentär eingespart. Safety first: Noch immer sitzt ein lebendiger Mensch am Lenkrad eines „Autonomen“, bereit, um im Notfall einzugreifen.

- In Südkalifornien behindern selten Dauerregen, Matsch oder Schnee den Durchblick der Sensoren

- Vertrauen in einen sicheren Transport. Ein Fahrer ist geleichzeitig eine Art Aufsicht. Er vermittelt das Gefühl von Schutz, gibt ein subjektives Sicherheitsgefühl. Steigen ältere Menschen oder Frauen nachts um halb elf in ein Fahrzeug ohne Personal ein, wenn sie nicht wissen, wem sie drinnen allein begegnen werden?

Notizen aus der Provinz

Die kvgOF plant und organisiert den ÖPNV kreisweit. Die Gemeinden werden am Ende für ein Minus aufkommen müssen, egal in welcher Höhe. Michael Bill, FDP-Fraktionsvorsitzender und Teil der regierenden Allianz in Mühlheim polterte jüngst auf Facebook: „ÖPNV ist …Kreis Offenbach und für die Kommunen – friss oder stirb“. Andere Verantwortliche drücken sich bei ihren Einschätzungen vorsichtiger aus. Aber immer ist die Furcht vor den Folgen eines Endes der Ruftaxis zu spüren. Nicht dass die Politiker vor Ort einem Ende des Hopper nachtrauern würden. Aber sie bewegt eine Sorge, die ein Bürgermeister so formuliert: „Wir könnten nun, auf allein städtische Kosten, als freiwillige Leistung den Stadtbus wiedereinführen, müssten aber zugleich über die Kreisumlage die Kosten des ÖPNV im Kreis Offenbach einschließlich Hopper zahlen“.

Von der Souveränität, die bei der kvgOF mit Kompetenz korrespondiert, ist bei den Gemeinden wenig zu spüren. Im Umgang mit dem Hopper ist bei allen Verantwortlichen in den Städten eine gewisse Distanz zu vermuten. Der Abstand ist nicht in einer Gegnerschaft begründet, sondern eher mit einer Absetzbewegung, um im Fall des Scheiterns auf der Zuschauertribüne Platz nehmen zu können. Fragen von bloghaus.de zu dem Projekt wollte keiner der 13 Bürgermeister beantworten.

Diese Reserve ist aus zwei Gründen problematisch:

- Auch der Algorithmus der all die Hopper steuert, ist nicht allwissend. Der Selbstversuch „100 x Hopper“ machte auf die ein oder andere Lücke aufmerksam: ein Fehler bei der Programmierung im GPS führte in Mühlheim an einer Baustelle monatelang zu einem Umweg von zwei Kilometern auf hunderten Fahrten. Bei einer falschen Angabe der Personenzahl bei der Bestellung eines Hoppers fährt ein leeres Fahrzeug ohne Passagiere wieder zurück. Nach einer erneuten und korrigierten Bestellung kommt der nächste Wagen aus dem Depot. Ohne Order per App oder Telefon ist keine Mitfahrt möglich, auch wenn ein Wagen unterbesetzt in die gleiche Richtung fährt. Es sei denn der Fahrer drückt beide Augen zu.

Viele dieser Probleme fallen im Alltag erst vor Ort auf. Die Frage an die Bürgermeister, ob sie Probleme, die bei solchen Versuchen nicht ungewöhnlich sind, nachgehen, bleibt unbeantwortet. Wie Postboten befördern die Rathäuser Anregungen und Antworten zur kvgOF. Mehr nicht. Bei Bürgerversammlungen zum Thema Hopper sehen sie sich als Moderator, der das Wort erteilt. Gelegentliche eigene Tests, Befragungen ihrer Einwohner zu Schwächen um im positiven Sinne zu verändern. Fehlanzeige. Die Menge an Kleinigkeiten, die Umwege summieren sich am Jahresende zu satten Euro-Beträgen, die letzten Ende die Gemeindekassen belasten.

- Unzureichend beantwortet blieb auch die Frage, ob Mittel für wachsende Defizite für den ÖPNV in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt eingeplant sind. Erst nach einer weiteren Intervention lassen die Gemeindeoberhäupter gemeinsam über die Pressestelle der Stadt Mühlheim verlauten: „Defizite im ÖPNV belasten der Kreishaushalt, führen jedoch nicht zwingend zur Erhöhung der Kreisumlage“. Das ist wohl eher ein frommer Wunsch bei einem desolaten Kreishaushalt.

Auch Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlungen der Gemeinden, die irgendwann über Haushaltspläne entscheiden sollen, beklagen zu spärliche Informationen. Bingenheimer: „Zahlen sollen nicht öffentlich werden. Ich halte das für einen Skandal. Hier werden offensichtlich Daten unter Verschluss gehalten, respektive bewusst nicht genügend aufgeschlüsselt, um jedwede kritische Auseinandersetzung im Keim zu ersticken“.

So richtig es ist, den ÖPNV in gemeinsame Hände zu legen, auf Dauer wird das System nur funktionieren, wenn die Beteiligten sich auf allen Ebenen auch in das Alltagsgeschäft einbringen. Hinterher wie Michael Bill zu jammern, man habe als Stadt keinen Einfluss, hilft wenig wenn sich nicht auch die Politik vor Ort in den oft komplizoierten Alltag einbringt.

Modellprojekte zwischen Quantität und Erkenntnis

120 On-Demand Projekte mit mehr als 1.000 Fahrzeugen sind in Deutschland seit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes im Jahr 2021 angeschoben. Laut Alexander Möller, ÖPNV-Geschäftsführer im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) „übertreffen die meisten Projekte alle Erwartungen. Übergangslos folgt in seiner Pressemitteilung ein Satz später die Klage, dass die Nachfrage abflache. 20 Prozent aller Projekte seien sofort nach Auslaufen der Subventionen eingestellt, ab 2026 sei die Finanzierung von 75 Prozent der Vorhaben nicht gesichert.

„Es ist Zeit. Wir brauchen“, so Möller weiter, „eine verlässliche Finanzierung, bundesweite Qualitätsmaßstäbe und eine zeitgemäße Planung des Nahverkehrs – für eine funktionierende öffentliche Mobilität in Stadt und Land“. Die Zeit der Pilotprojekte sei vorbei, jetzt brauche es Struktur. On Demand müsse Baustein eines integrierten Gesamtsystems sein, eine Finanzierung strukturell neu gedacht werden als Brückentechnologie zum autonomen Fahren und strategisch integrierter Baustein im Gesamtangebot.

Gut gebrüllt Löwe. Die hohe Zahl von 120 Modellvorhaben mag der föderalen Struktur Deutschlands geschuldet sein, vielleicht auch dem Wettbewerb der Parteien in den Bundesländern vor Wahlterminen oder dem Herkunftsland häufig wechselnder Verkehrsminister. Aber braucht es für die Analyse von Kosten und Nutzen von On Demand mindestens 120 hoch subventionierte Projekte, allein zehn im Netz des RMV? Innovationen, neue Technologien sind in ohne Anschubfinanzierung, ohne die Hilfe des Staates Staat oft nicht lebensfähig. Gewiss. Ein Dauerbetrieb braucht Versuch und Irrtum. Kein Zweifel. Topografie, Klima und Bevölkerungsverteilung erfordern unterschiedliche Antworten, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um all die Hopper, optimal einsetzen zu können. Dennoch muss die Frage auch vor dem Hintergrund knapper finanzieller Spielräume erlaubt sein: Veredelt die Subventionsgießkanne die Erkenntnisse aus all den Modellprojekten? Wären nicht weniger Projekte, optimal ausgestattet, mit jeweils eindeutigen Zielsetzungen, klaren Aufgabenbeschreibungen vernünftiger, um langfristige Lösungen zu finden statt kurzfristig wie bei vielen dieser Projekte in Münster, Leverkusen oder Köln viele Millionen zu verbrennen?

Siehe dazu auch:

Interview mit Andreas Maatz: „Beim Bus Potenzial für Viertelstundentakt

Wenn die Rechnung nicht aufgehtI